月別アーカイブ: 2020年2月

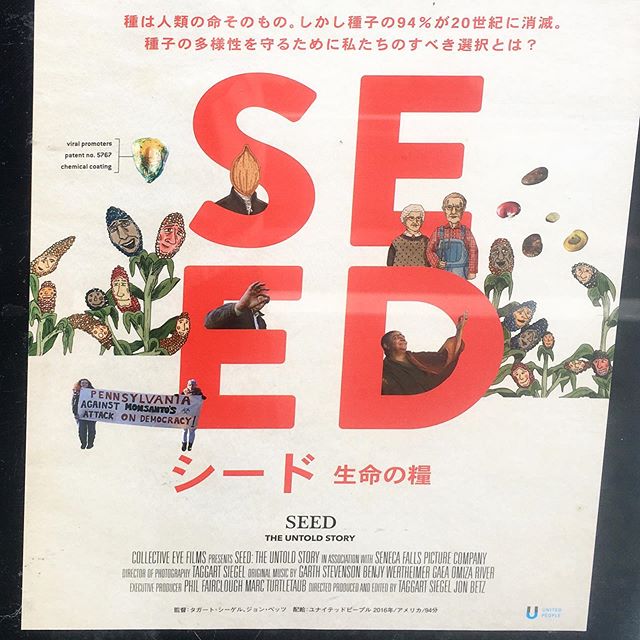

映画『SEED the untold story シード 生命の糧』を堺町画廊で観てきた。ドキュメンタリーとはいえ、これは論文じゃなく映画であるから表現・描写が情緒的だ。その内容の科学的検証や根拠の提示が少ないと批判する向きもあるかもしれない(特に、この映画の中で攻撃されている当時のモンサントやダウ・ケミカルなどはそう言いたいだろう)。 でもそれは歌や詩に真実が込められていないという的外れな批判に等しい。世界に数多ある民族の叙事詩に語られる世界を作り話の絵空事だと鼻で笑う人にはその後ろに広がる歴史のパノラマが見えることはない。映画も、記録映画であれ、劇映画であれ、またしかり。まして、この映画は民族の栄光を格調高く歌い上げるのでも、こ難しい史学的資料や科学的エヴィデンスの開陳ではなく、人類が直面しているが、あまり気づかれていない危機について映像と語りで易しく知らしめてくれる。この映画が訴えていることは単にタネの多様性が失われつつある(それだけでも由々しき事態だが)だけでなく、カネまみれではなくまともな、言い換えればまじめな農業の継続の必要性であり、ひいては人類の「未来の歴史」が紡ぎ継がれるかどうか、という瀬戸際に我々が立たされている危機的状況だ。今日の映画を見に来た人たちは、普段からそういうことに関心をもっていたり活動をしている知り合いも多くいたし、それ以外にも、皆がみな熱心な農家や栽培する人ではなくても僕よりもうちょっと深く関わっているのだろうな、というのは会場の雰囲気や、出店されていたやタネや野菜、食品への関心度合からも見て取れた。振り返って、自分は何か積極的に運動をしたり、少なくともまじめな農業の後押しをしているのか、というと怪しいもんだが、、、。僕はかつて山村で少しの米と野菜を作った経験はあるにしても、今はもちろん農協従事者ではないし、家庭菜園も、プランター栽培すらもやっていない。ていうか、普段、ちょっとでも安いものを求めてスーパーで野菜など食料品を買う、単なる普通の消費者でしかない。無農薬、有機栽培、伝統品種などの野菜も、縁があれば買わないこともないが、まあ言ってみればシンパ以上の何者でもない。その立場から偉そうなことは言えないのだけど、こういう易しく取っつきやすい映画こそ、より広く普通の消費者に観てもらいたいな、と思った。(今日、見に来ていた人たちが普通じゃない、という意味じゃないけどね)さて、映画自体はとても良くできている。映像も美しいし、登場する人も、その語ってくれる内容も興味深い(個人的には、久しぶりに霊長類研究者のジェイン・グドールの姿を見れてよかった)。ただ、気になったのは字幕の日本語訳。訳語の言葉尻についての些細なことだけど、無神経というか無知というか、翻訳した人は文化とか生物とかに興味がないんじゃね?と思える用語がそこここに出てきて、途中からサブタイトルを見ないようにした。例えば:パンダと並べて言及されたbald eagle(ハクトウワシ)をgold eagleと間違えて「イヌワシ」としていた。これは、パンダが中国の代表的な動物であるように、アメリカを象徴する鳥であること、それに農薬などの害により一時は絶滅危機にあったが、保護の努力で数が回復したことでも環境保護を象徴していて、さらにはアメリカ原住民の羽飾りにも使われるという、多重の意味が含まれている。それを間違っちゃだめだろう。アメリカ原住民といえば、ホピの人たちなどの住む土地/組織などは映画では英語でNation(ネイション/国)と表現されていた。これは僕らが「日本」と言ったとき、国土と国家をひっくるめて意味するのと同じで、このような総合的な意味ではこの語に適当な訳がなくそのまま「ネイション」を当てている場合が多い。にもかかわらず映画では「居留地」(アメリカ連邦政府が押し付けた区域)という土地だけを意味する言葉に置き換えていた。これではネイションの持つ原住民の文化や権利やその歴史を全く表せない。もっと些末なことだけど、野生のカモ(duck)のことを「アヒル」としていたのも気になる。いや、けしからん。英語ではカモとアヒルを言い別けないが日本語でははっきり区別する。映画ではカモが飛んで遠くへ行くことがタネの分散などで重要な意味を持つのだけど、家禽となったアヒルはニワトリ同様ほとんど飛べない。英語では区別しないんだからええやん、とは絶対承知できない。(英語で言い別けないからといって区別しないわけではない。たとえば英語のhotは「熱い」と「辛い」の両方を意味し、言い別けないが、英米人でもちゃんと温度と味は区別している)他にもあまりに次々と出てきて、日本語の文章がおかしいわけではないのだけど、この訳者はどうも信じられないと思った。いちいち挙げていたらきりがないし、そんなことで映画の伝えたいことを見逃し、聞き逃してはたまらない。ただ、見終わってその部分(訳)だけは残念な気持ちが残った。気にならない人にどうでもいいことかもしれないが、、、。それならタネの品種の違いが動のとか、農薬や遺伝子操作が生態系影響するかとかも気にしなければいい。 (from Instagram)

long time no Schnee! (from Instagram)

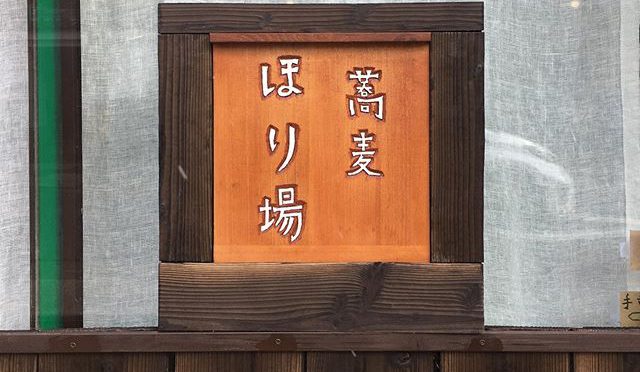

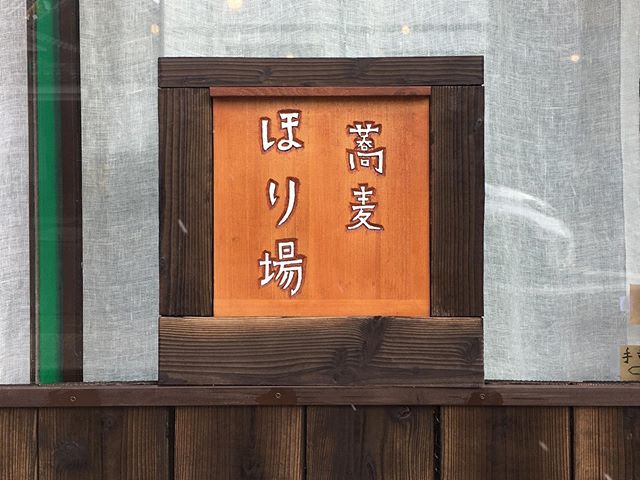

新大宮商店街で新しい蕎麦屋さんを発見。友人と入って食べてみた。おいしかった!若いご夫婦の対応も、お店の手作り感あふれる雰囲気も好もしい。デザートもうんめ! (from Instagram)

Ciaoのスタータークラッチがやたら滑るのでVベルトの摩耗を疑った。去年の3月にクラッチの変形で似たような症状が出たことがあったが、新しいものに交換してまだ1年も経ってないからなあ、、、と思考から除外しかけた。いやいや、イタリアの駄々っ子娘の 、Ciaoのことだから何があってもおかしくない。それにクラッチの方がベルトより交換が簡単。その上ベルトより安い。注文していたクラッチが来たので、早速交換してみた。古いクラッチはやはり少し曲がっていた。ライニングは殆ど減ってない、、、なんちゅうこっちゃ!高々1,500円ほどの部品だけど、もうちょっと丈夫に作っといて欲しいな。 (from Instagram)