The notorious Abenomask didn’t workwell… 先般作成した顔認証対応(?)マスクは鼻口の造作が若干大き過ぎたので、再度作り直した。ついでにアベノマスクも利用してみたが、、、

The notorious Abenomask didn’t workwell… 先般作成した顔認証対応(?)マスクは鼻口の造作が若干大き過ぎたので、再度作り直した。ついでにアベノマスクも利用してみたが、、、

仮面劇じゃなくても、マスクを被ったら自分以外の誰にでもなれるような気がする。そんかし、自分じゃなくなっちゃうんね。。。

仮面劇じゃなくても、マスクを被ったら自分以外の誰にでもなれるような気がする。そんかし、自分じゃなくなっちゃうんね。。。

マスクを付けていながら自分という人間を全面に押し出したい、自意識過剰、というか自己顕示欲過大な人間にとって、自分を失わずにCOVID-19の世を生き抜く小道具を作ってみた。つまり、マスクの下に隠れている顔の部分(鼻と口)を紙に印刷してマスクの上に貼り付けてやろう、という魂胆。

スマホの自撮りカメラで正面画像を1枚撮るだけでもいいのだけれど、ちょっとだけ手間をかけてやった。いかに平面的な顔立ちの東アジア人とはいえ、それなりに顔面は湾曲している(だから大抵の気の利いたマスクにはタックが取ってあるし、安物のアベノマスクでも耳掛けゴムのところで自然にギャザーが寄るようになっている)。そんで、正面の画像に加えて、左右の斜め前からも撮影した画像を合成したと。

若干大きすぎたきらいがないでもないが、、、僕の顔に見えなくもない、くらいには仕上がっている。(はたして、しかしこれを装着して街を歩く勇気がでるかどうか、、、)

追記:

郵便受けの中から取り出しもせず打っ遣ってあったアベノマスクがあることを思い出した。次回投稿。(動画あり)

20代の前半に初めて海外に出た。行ったのは米国カリフォルニア。たかがアメリカ、されど外国旅行未経験者にとってはそれがどの国であっても何もかもが珍しい。

旅の内容はまた別の機会に書くとして、帰路に立ち寄ったホノルルで空港の免税店なるものにこのとき初めて入った。’70年代当時、既に1ドル360円の固定レート時代は終わって輸入品の値段は下がり始めていたが、それでもショーケースに陳列された免税品は日本国内の「舶来」の高級品と同じものなのに随分と安くなっているように思えた。悲しいかな旅行経験どころか人生経験も浅かった僕は「ここで買わないと、次またいつこんなチャンスが訪れるか判らない」と衝動買いに走ろうとしかけた。

しかし、旅の終わりで懐も寂しくなっていたので、結局買ったのはモンブランの万年筆を1本だけだった(と言っても、とても高価だが、、、)。しかも、既に万年筆の時代は終わりかけていたし、だいたい僕自身が普段から文字なんぞこれっぽっちも書かない人間だったからその時は完全にトチ狂っていたとしか言いようがない。はたしてその万年筆「モンブラン・マイスターシュテュック 146」は机の引き出しの肥やしとなったのだった。

それから10年近く後、アメリカに留学することになり、どういうわけかそのモンブランを持っていった。が、普段の授業のノートやテストには鉛筆を使ったからあちらでも当然のこと出番はなかった。一度だけ、記憶が確かなら、美術史のテストで散々な点数を取ったために教授からテスト範囲をカバーするペーパー(レポート)を書いて出せと言われたときに、気合を入れて清書するのに万年筆を使った。

アメリカ人学生の多くは字が極端に下手で汚く、まともに読めないので教員は手書きペーパーの受け取りを拒否することが多い。しかし留学1年めの僕はタイプを打つことがろくにできなかったため、丁寧に書くからと教授に泣きついて認めてもらった、、、とかなんとか、そういうふうな事情だったと思う。

けれど、いつの間にかタイピングもできるようになり、また万年筆の出番はなくなってしまった。以来ずぅぅぅぅーっと。机の引き出しに眠っていた。

さっきYoutubeで手作り万年筆の職人さんの仕事を撮した動画を見て、久しぶりに自分のモンブランを取り出してみたら、無性にこれで文字を書きたくなった。インク壜も後生大事に持っているので、恐る恐る万年筆に充填し、自分の名前を書いた。なんか、とっても心地よい!

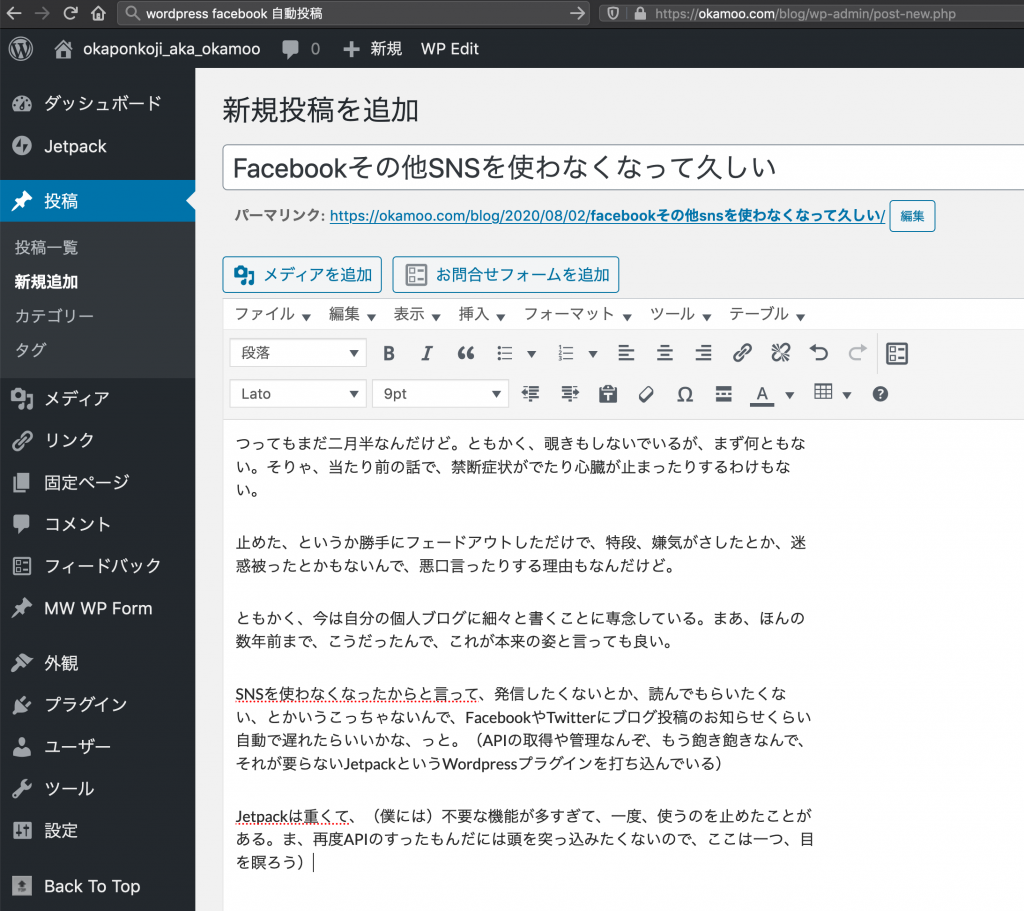

つってもまだ二月半なんだけど。ともかく、覗きもしないでいるが、まず何ともない。そりゃ、当たり前の話で、禁断症状がでたり心臓が止まったりするわけもない。

つってもまだ二月半なんだけど。ともかく、覗きもしないでいるが、まず何ともない。そりゃ、当たり前の話で、禁断症状がでたり心臓が止まったりするわけもない。

止めた、というか勝手にフェードアウトしただけで、特段、嫌気がさしたとか、迷惑被ったとかもないんで、悪口言ったりする理由もなんだけど。

ともかく、今は自分の個人ブログに細々と書くことに専念している。まあ、ほんの数年前まで、こうだったんで、これが本来の姿と言っても良い。

SNSを使わなくなったからと言って、発信したくないとか、読んでもらいたくない、とかいうこっちゃないんで、FacebookやTwitterにブログ投稿のお知らせくらい自動で遅れたらいいかな、っと。(APIの取得や管理なんぞ、もう飽き飽きなんで、それが要らないJetpackというWordpressプラグインを打ち込んでいる)

Jetpackは重くて、(僕には)不要な機能が多すぎて、一度、使うのを止めたことがある。ま、再度APIのすったもんだには頭を突っ込みたくないので、ここは一つ、目を瞑ろう)

追記:一応「facebookに自動投稿」は可能になったが、投稿先がFacebookページ、つまりフツーの友人たちが見るニュースフィードではない、言ってみればお店の宣伝のようなもの。FBのアカウントが無くても誰でも見れるかわりに、実は誰も見ない、、、あかんやん、これ。

即削除、で、Jetpackも廃止。。。ぶんぶん!

釣りをやらない僕だけど、フィンランドのラパラという会社の作ったミノーの(小魚の一種、、、だけどそうじゃないかもしれない。ともかく)ルアー釣りの疑似餌が着かず離れず「その辺」にある。

それは、35年も前の話。アメリカでMoorhead State大学の学部生だった時の指導教授、ライル・ラスケ(Lyle Laske)が時々ミネソタの湖に連れて行ってくれたが、あるとき、彼の道具箱の中から僕にくれたものだった。別に、僕に釣りを強要しようというのではなく、ただこのそっけないほどシンプルな疑似餌の作りの面白さ、美しさを知ってほしいから進呈するんだ、と言うことだった。

以来、このミノーは水を泳ぐこともなく、常に僕を見守っていいる。

菓子箱を黒く塗っただけの手製文入れ箱の蓋に糊でくっつけたルーン(アビという大型の水鳥)はミネソタを象徴する鳥だ。件の教授は引退後に、マントラップ湖(人罠湖)というちょっと恐ろしげな湖のほとりの森の中にに引っ越して、自分で家を建て、釣りやルーンの保護に力を入れてきた。それ以前から、僕は彼がルーンをどれだけ愛していたか知っていたので、僕もあやかってルーンの豆人形を買って、大切な書類を入れる箱のツマミにしたというわけ。

このルーンもミノーと一緒に、ずっと僕のそばに居る。

追記:

彼以上に知的で、確たるスタイル(形式的な意味でも、精神的な意味でも)を持って生きてきた人を他に知らないし、ウイスコンシンの半職業猟師の息子として森と湖に親しく育ったライルから学んだことは計り知れないほど多い。そして、僕は彼の生き方に憧れ、いつかは肩を並べられるようにと生きてきた。でもそれは見果てぬ夢に終わりそうだけど、、、まあ、あの見開いたミノーの目に見守られて、それに恥じない生き方をしたいとは思う。(もしもおかしなことをしでかしたらルーンが大きな声で警告してくれるかも)