GoogleやDeepLの翻訳機能は最近とても進歩していて、特に後者はまるで人が書いた文章のような表現をしてくる。(ただし、たまに訳せない部分をすっ飛ばすこともある。その点、前者は生真面目に全てを訳すが、なんかぎこちない表現だったりして、一長一短があるが、、、)

これらのAIたちは言語を扱うときに「文法」を学んで応用しているわけではなく、ネット上にあふれる膨大な情報を収集した、いわゆるビッグデータをとてつもない処理能力で分析し、2つの言語間で対応する文やフレーズを抽出して、それなりに読みやすく加工しているにすぎない。

翻訳に特化しているわけではないが今流行りのChatGPTも然り。試験問題や宿題に対してとても賢そうな答えを書いてくれるのだが、まともな思考能力を備えた人がよく精査すると「当たり障りのない」回答でお茶を濁すような内容でしかないと言われる。詩や小説もそれなりの体裁で書けるけど、やはり心に沁みる作品を紡ぎ出すまでには至っていないそうだ。チェスや将棋はAIが人間を凌駕してしまって久しいが、今のところはChatGPTが創造性においてまだ一歩人には及ばないところに留まっている。(まあ、それも時間の問題かもしれないが、、、)

なので、世の中に多く出回っている情報の多くが間違っていればこれら自動翻訳もまともな答えを返してこないことになる。まあ、世間が間違った情報の流通を良しとはしないまでも、チェックもされないまま(ていうかチェックしようがないのだが)ネット上には玉石混淆の情報が溢れかえっているので、AIでなくてもどれが本当なのかよく判らないのが実情である。

追記)5年ほど前に同じくネットで流れている(だけでなく出版物にも出てくる)Paul Simonの歌詞の誤訳について書いたことがある。この後で引用する彼の曲とはまた別のものだが、明らかな誤訳が何の疑問も持たれないまま垂れ流されている状況だから、ネット情報頼りのAIなんぞコロッと騙されるのだろう。Wikipediaを丸引きする大学生と何も変わらないお粗末さ。いや、パラフレーズしてるだけAIのほうがまだマシか。。。

僕は英語の文章を書く機会があると、書き上げた自分の英文をまず自ら和訳してみる。ちゃんと母語の日本語で思考した内容と訳出した日本語に齟齬がないか確かめるためだ。ただし、その逆(つまり先に日本語で書き、英訳すること)はしない。なぜなら英語の語感が「翻訳調」になってしまい、英語話者にとって違和感のある文章になる恐れがあるからだ。もっとも、英語は僕の母語でないので、直接書いた英文が翻訳調よりもさらに稚拙なものになる可能性は大であるが、それもまた僕個人を表しているのだから隠してもしょうがない。

ただ、自分自身の和訳と平行して先に触れたGoogleやDeepLにも和訳をさせてみることはままある。2つの自動翻訳の毛色の違いを比較すると面白いし、さらに自分が考えていたことをより正確に訳出してくれることもないこともない。

が、多くの場合、こいつらあんまり頼りにしちゃいかんな、という感想を抱くことになる。最初に書いたように何かが抜けていたり、無様な表現だったりで違和感満載だったりするのだ。中学〜高校低学年レベルの文法知識があれば起こり得ないような間違い、あるいは完全に逆の意味をヌケヌケと出してくることも。

一例としてPaul Simonの「Bookends」の一節で、前から気になっていた誤訳を挙げておこう。「Bookends」は遠い過去を想いやる老人の独白のような小品で、時の流れをテーマにした曲がいくつも収められている同名のアルバムのタイトル曲だ。その一節とは:

Long ago . . . it must be . . .

I have a photograph

Preserve your memories

They’re all that’s left you (下線は筆者)

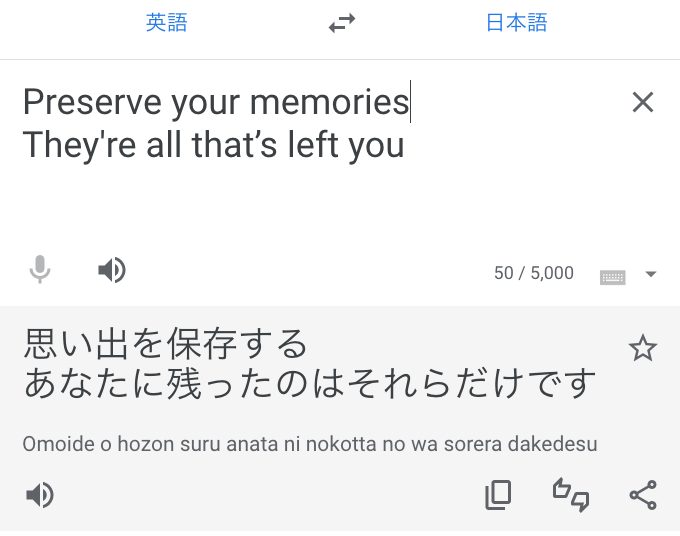

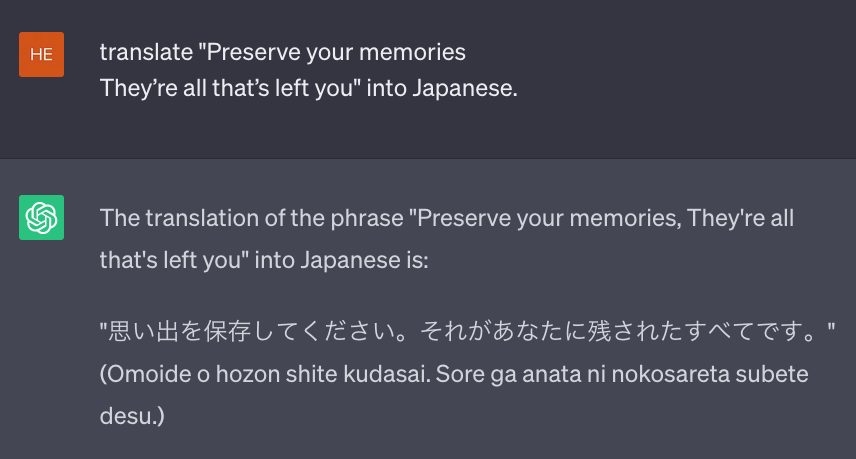

この下線部は、Googleでも、DeepLでも、さらにはChatGPTでさえも其々「あなたに残ったのはそれらだけです」、「それがあなたに残されたすべて」、「それが残されたすべてです」と、あたかもyour memoriesの元になった事象や物が手元に残っているかのような表現になっている。

でも、ちょっと待て。「all that’s left you」が仮に「all that’s left to you」ならそうかも知れないが「to」は原文のどこにも無い。

AIたちが無いものを勝手に付け足した、と言うより、世間の和訳者(関連注、後述)が下線部を

「all that is left to (あるいは for) you」=「すべてあなたに残されたもの」あるいは「あなたに残されてものすべて」

と誤解して、そこいら中に書きまくっているのに違いない。そんで、またそれを取り込んだAIによる自動(誤)翻訳を疑うこともなく鵜呑みにした人たちが、更にまた誤訳を拡散するという悪循環になっていると想像する。

注)ここでは、複数のmemoriesを受けたallは意味はともかく、形式上は集合的に単数扱いになっている。故にbe動詞は三人称単数形の「is」となる。

では「to」も「for」も無く、「’s」が「is」でもないというなら、どう解釈するか。まず、この「’s」は「has」の短縮形であり、

「all that has left you」=「すべてあなたから去って行ったもの」

であることは明白。「She left me」=「彼女は俺を捨てた」とか「I left L.A.」=「僕はロスアンジェルスを発った」のようにleft(他動詞 leave)の目的語となっているものから「去る」という意味になる。

くどいようだがもう一度件の詩の一部を訳し直してみよう。

Preserve your memories

They’re all that’s left you

思い出は大切に心に留めておきなさい。

みんなもうあなたの元を去っていったものばかりなんだから。

このように、動詞 leave の異なる使い方と「’s」の取り違いで、意味が全く逆になるのだが、先述のように調べた3つのAIたちは揃いも揃って誤りを犯している。

上はほんの一例に過ぎない。「所詮この程度なのだ」と理解した上で納得して自動翻訳(ひいてはAI全般)を使っているならまだしも、自分が何をやっているのか解ってないまま、学校の宿題をさせてやろうなんてのは、怖いもの知らずもほどがある。(いや、学生がズルしたくなるのは、自分も心当たりがあるので仕方ないのかも知れないが、小中学校の英語の授業で「英会話の相手をAIにさせる」なんてことを文科省かどっかが言ってるとかいないとか、、、。学校の現場レベルでも教師が活用していると言っているのをメディアで見たが、寒気がするわ。)

関連注)歌詞の誤訳で思い出したこと。

半世紀以上も前の話だけど、ここで取り上げたのと同じPaul Simonの作品で「Baby Driver」というカーレースを題材にした曲の解説を中村とうようという評論家が収録LPのジャケットに書いていて、その中で彼は歌詞の一部を引用し次のように訳していた。(古い記憶だがだいたい正確だと思う)

My daddy was the family bassman ⇒ 親父は家族のバスの運転手

読んだ僕はまだ高校生だったけど吹き出さずにはいられなかった。

で、思った「こんな誤植はありえないから誤訳にちがいないんだけど、この人の英語力はこの程度なのだろう。そんな人がよくまあ僕の憧れのポール・サイモンの解説などやってくれたもんだ。」と。中村とうようは当時でも名のしれた音楽評論家だったし、その後は年とともにいわゆる大御所と呼ばれるような存在だった、らしい。が、もうあの瞬間からこの人への信頼も興味も一切なく、音楽関連の情報で名前を聞くことはあれど、知ったこっちゃないと目を背けるようになってしまった。また、青二才の高校生らしい思い上がりから音楽業界も底の浅いもんだな、とまあ、舐めきった見方で固まってしまった。

しかし、、、たったひとつの誤訳でここまで毛嫌いされたらたまったもんじゃないだろう。人を呪わば穴二つと言う声が聞こえてきそう、、、。ただ、ことわっておくがこれは高校生だった僕という個人の中村とうように対する感情的評価であって、彼の世間での評価や業績を否定するつもりはない。知ったこっちゃないだけの話。

ちなみに、Baby Driverのこの一節は以下のように解釈できる。(バスの運転手なんぞどこの話だ?WWW)

My daddy was the family bassman

親父はうちのベースマンき(つまり家族の寓意としてのバンドを土台から支えてるベース弾きだ。これを家族を乗せたバスの運転手というふうに捉えて「意訳」した、としたら大したものだけど、無理。W)

My mamma was an engineer

お袋はエンジニアさ(やはり裏方だが寓意ではなく、この一家は家族レーシングチームであることを示唆してる。あるいはメカニックよいうより、さらに裏方のサウンドエンジニアのことか?)

And I was born one dark gray morn

そんで薄暗く曇った朝、俺は生まれたんだ

With music coming in my ears

そんとき音楽が聴こえてた(この「音楽」はきっとエンジンの咆哮だろう)

In my ears

この耳にね

さて、翻ってAIについては、僕は中村とうようや彼の泳いだ業界ほどは嫌悪しているわけではない。彼のチェスや将棋のソフトのようにいずれは人間を凌駕して、翻訳だけでなく文章や画像の生成において(心理・心情のひだに触れる深層表現はともかく、表面上や形式的には)非の打ち所のない仕事をするようになるだろうと思う。それより、ここで書きたかったことは人の仕業の危うさのことだ。検証しようという態度もなく、AIという「権威」が示すご託宣をありがたがる風潮を見ると、もうええわ、と。

したら、また連鎖反応的にPaul Simonの「Sound of Silence」が頭をよぎった。(頭の中、Paul Simonばっかやなあ、、、WWW)

この曲の後半では—

話すことなく語り合い、傾聴することなく聞き、決して声に出されることのない歌を書く人々がいて、そいつらに向かってせっかく「私」が「アホども、教えてやるからよく聴け。差し伸べた手を取れ」と言うも虚しく響くだけ。

しかも、そういう輩はみんな自分たちで拵えたネオンの(つまり虚飾にすぎない)神にかしずいているし、その煌めくネオンサインは「預言者のお告げが安宿や地下鉄の壁に書かれている」と警告するのだ。

— ということが歌われる。(しかし今やLEDやレーザーの世の中。はたして「ネオンサイン」がわかるっかなぁ。。。)

僕がビビッときたのは、まともなコミュニケーションもできないアホどもが自分らででっちあげた神にひれ伏して、電気で光る怪しげなお告げに耳を傾ける、っていうところ。これがまるでAIをありがたがる今どきの風潮にダブっているんじゃね?

実態の伴わない電気のお告げなんざ、うらぶれた木賃宿とかションベン臭い地下道がお似合いなんだと。(笑)

原初、唄は託宣であり、唄い手は巫女やシャマンだったのだろう。何ならPaul Simonは60年も前にこの曲で今を言い当てた預言者だったのかも。知らんけど。