はい、おしまい、、、と言っておいて、また蒸し返すのは如何なものか、とも思ったが、、、(ダメだと言っていた役所からOKがもらえそうになったので復活、、、)

突如、ある自動車愛好サイトに投稿された1枚の写真でコトが動き出した。

トレーラーを曳くには馬力が24〜5PSないと計算上「走行性能」不足となるが、Fiat 500の馬力はカタログデータで18PS、運輸局が持っているデータでも22PS、、、とても足りない。今やろうとしていることはトレーラーに関する「950登録」という比較的新しい手続きで、その法整備がされたときに古い車への例外措置は無くなっていて、万事休す、、、だった。

ところが、かつて「Italo Sport」というFiat 500のチューンアップバージョンが50台限定で輸入され、国内で売られたことがあり、それらの馬力は28〜40PSもあってトレーラーを曳くには十分すぎるくらいだ、ということが上記の「みんカラ」の記事で判明。しかも、エンジンの形式「110F.000」はオリジナルのままだから、改造申請なしにポン付けでスワップがきく。

しかもしかも、僕のチンク嬢に載ってるのが、まさにそのItalo Sportのエンジンそのものだった。(エンジンを中古で買った当初から馬力が増大していることは知っていたが、証明のしようがなかった)

ところで、件の写真を投稿したのはItalo Sport仕様のFiat 500を国内販売当初に買い、なんと今も現役で乗っている方だった!直ぐに連絡を取ったら、親切に写真の雑誌の記事や、代理店が出したエンジンの諸元などが載っているカタログなどのコピーを撮って送っていただいた。(流石に長年のオーナーだけあって色んな情報も教えたもらえた。)

ただ、いくら強力なエンジンが現にクルマに載っけてあると言っても、僕がヤフオクの個人売買で買った中古エンジンが実際にそのItalo Sportのものである、という証明にはならない。そこで、ヤフオクの記録を辿って出品者を探し出した。

いまどきのヤフオクは古い取引記録は残さないし、出品者のIDは判っても、取引終了とともに、連絡が取れなくなるようなシステムになっている。落札から取引終了までただボタンをポチポチ押すだけで、メルカリとさほど変わりない。以前は、真正な出品者、落札者であることの証明のために、互いに本名、住所、メアド、電話番号などを明かし合ったもので、取引の段取りなどの合間に、出品物に関する趣味の話などを交わしたり、と長閑な時代だったものだ、、、

ま、それはともかく、いろいろ裏ワザ(相手に迷惑なので、そうそうは使えない)を駆使して、エンジンの出品者に「販売証明」をだしていただけるように手配もできた。記憶ではヤフオクの説明で「イタロスポーツの代理店が予備機として保存していたもの」という触れ込みだったし、オークションタイトルは「イタロスポーツ エンジン 650」となっていたので、販売証明には「ITALO SPORT 650」というタイプ名も入れてもらうことにした。

まだその販売証明は届いていないが、はたして、コピーの資料が、中古エンジンに載せ替えて馬力の数値が変わったことの証明になるのかを確かめるため、今一度、京都運輸支局に出向いた。

これまで何度も電話や面会で折衝してきて、前回、とうとう引導を渡された整備課の職員のひとに、もっと馬力があるエンジンだったので再検討してもらえるか尋ねたら、あっさりOK。販売証明が出て、車検証と認め印を持ってきたら、再計算して登録ができると言われた。

まだまだ下調べの段階だけど、ようやく先がはっきり見えてきたな。

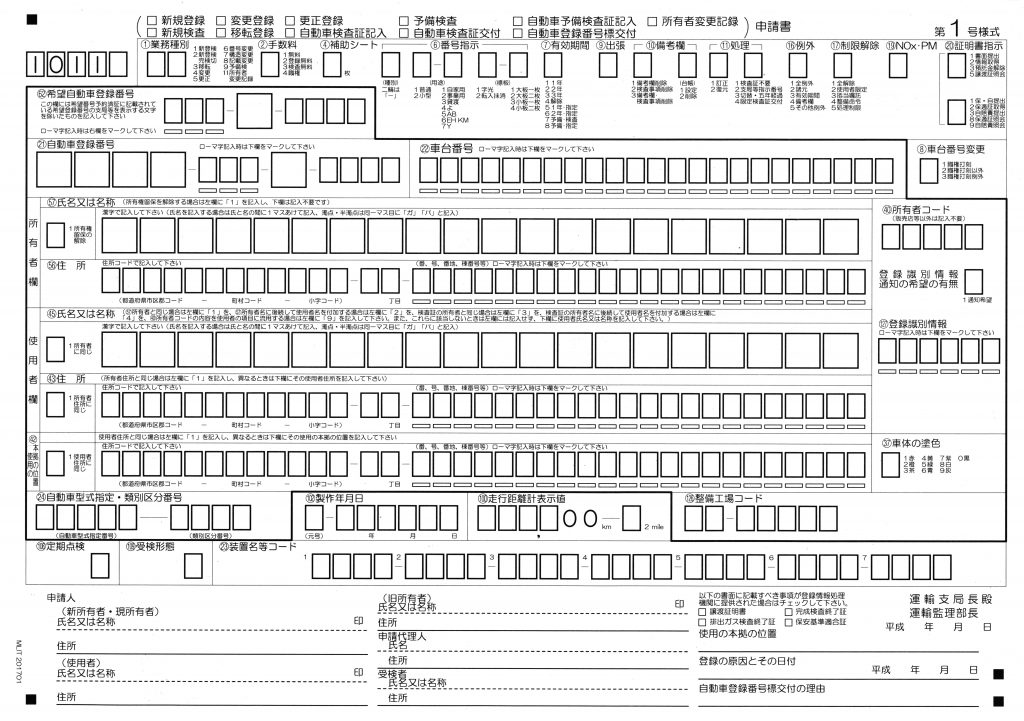

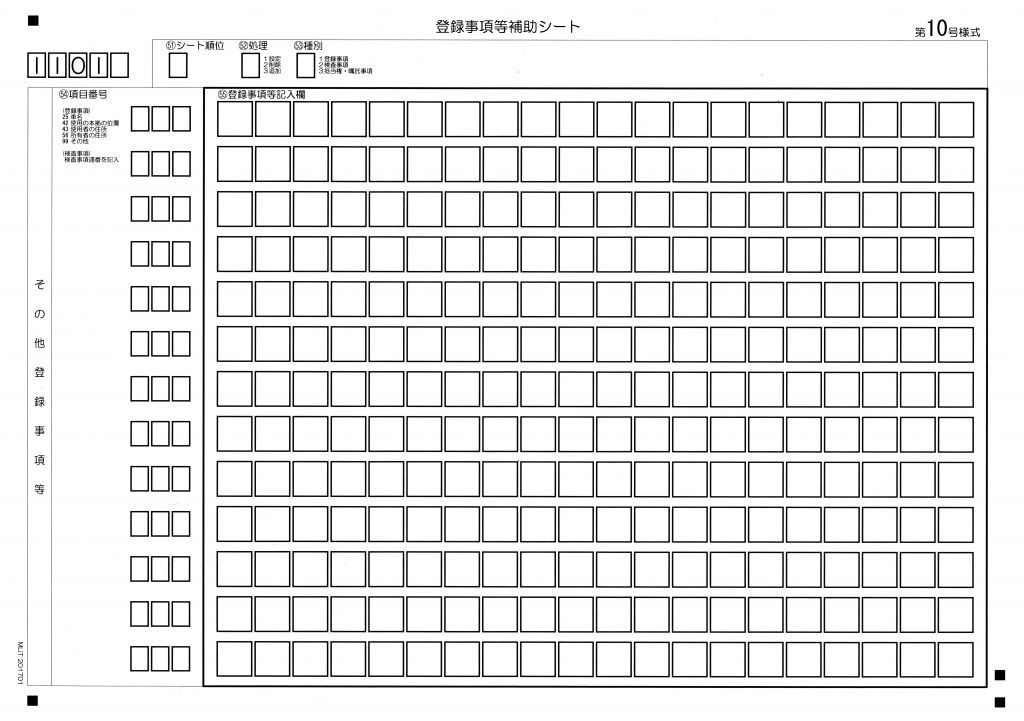

追記:登録の用紙をもらって帰り、メールをチェックしたらドイツから「ブツは日本に届いているのでもうすぐですよ」という連絡があった。追跡サイトで調べてるとトレーラーヒッチメンバーの通関手続きが終わり、ちょうど運輸支局にいた時間に川崎郵便局から発送されたところだった。