久しぶりに一乗寺のAlsaceへ行く機会を得たので誘った知り合いを乗せて北大路を東へ向かっていたら、下鴨辺りで後ろから追いついてきた車が信号で横に並んでウィンドウをおろし始めた。何?

真っ赤な車からニコニコと顔を出したのは、おお、中東のひーちゃんやん!先日の山椒オイルの礼や、また行きまっさ、なんて言っている間に信号が代わり、たいした話も出来ぬままビューンと行ってしまった。

不思議なもので、先日店の前で彼を見つけて立ち話をしたのが20年ぶりだったのに、あれから半月もしないうちに今度は彼が僕を見つけてくれた。それにしてもよく僕だと判ったもんだ。多分あの時に僕がちっこいFiat 500に乗っているって話したんだっけか、、、それで目ざとく見つけてくれたんだろな。。。こりゃ、本当に行かなきゃ。

同乗の知り合いは、ひーちゃんの「草喰なかひがし」が憧れの店で、かねがね行きたいと思っていたそうで、成り行き上、これはもう誘うしかない。あ、成り行きってのは、しょうことなしに、とか、いやいやだけど、という意味はない。この偶然、このタイミング、この縁、これはもう「そういうこと」になっているというわけ。

閑話休題。まだ予約が取れるかどうかさえ判らないなかひがしはまた今度に置いといて、今日向かったのはAlsace。

いつもは4、5人でワイワイ来るのだけど今回はべっぴんさんと差し向かい。まあ、何人で来ようがAlsaceのお兄ちゃんの楽しい軽口は相変わらず終始絶好調。そのうえ一緒に来てくれた知り合いもよく食べ、ワインもそこそこ飲んで(僕は水だけど)、それによく話をする人だった。

旅のことや、互いに美術をやっているので作品の技法のこと、何故か突然に近江商人のことなど、話題は尽きず、いつの間にか心地よく時間が過ぎてしまった(彼女の話の飛び具合、散らかり具合はどこか僕と似ているなと思った)。開店から居座った僕達が結局いちばん最後に店を出た客だった。

実際、よく考えたらものすごい量を食べたと思う。

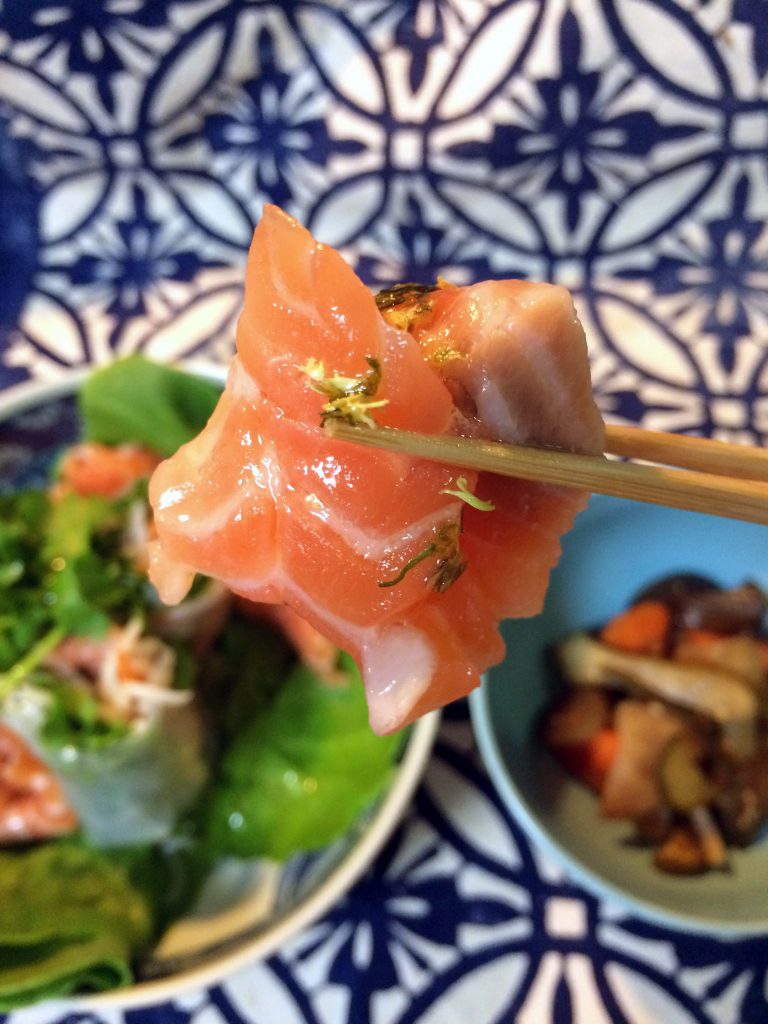

イワシの香草オイル焼き、ビーツのサラダ、牛タンとシュークルート、豚のホルモンソーセージとシュークルート、ミートボールのトマトソース煮、そしてデザートにガトー・オ・ショコラ、モモのパルフェ、、、二人でたらふく、なんだけど、これがストンと胃に落ちる。そこへ持ってきて、目の前で美味そうにワインを飲んでいる人がいて、、、普段、飲めないことを悔やんだりしないが、今日ばかりはやはり残念に思えた。

どれだけ食べた後でも、ここのガトー・オ・ショコラの美味しさは変わらない。しっかりと吟味したチョコレートを使ってあり(以前何度か聞いたのにブランドを忘れたが、、、)、しっかり濃厚なんだけど、絶妙の焼き加減で上面のサックリ感と舌に纏わりつかない中身の軽さでが、もうたまらん。。。

デザートの後、〆にいただいたコーヒーは素敵にほろ苦くて、あれこれお喋りしながら闇雲に食ったものをもう一度きちんと舌と胃と脳で整理をするのにちょうど良かった。

独居老人なのでいつもは飯を5分でかっ食らうし、酷いときはキッチンで立ったまま食うなんてこともある(これはアメリカで貧乏学生やってた時に付いた悪い癖だ。キャンベルのスープ缶からスプーンで直に食べてたのを思い出すと、まるでホームレスのオジサンたちみたいだったなあ、、、)。かといって外食には1人で行けないタチなので、たまにこうやって3時間も4時間もかけてゆっくりと会話できる人と一緒に質の良い食事を満喫するのもときには必要だな。。。

美味しくて、楽しくて、そのうえ向かいの席はぺっぴんさん。これで何の不満を言えようか。ただ、それがカノジョであれば人生文句はないのだが、世の中そうはなってないのです。