美味しそうな季節モノの鮎をいただいた。といってもお菓子の。草

んで、もうたまらず頭からかぶりついた。

したら、変な歯応えが。。。「ん? 骨あったっけ?」

いやいや、保存用の脱酸素剤だった。この、アワテモノめが。てへっ。

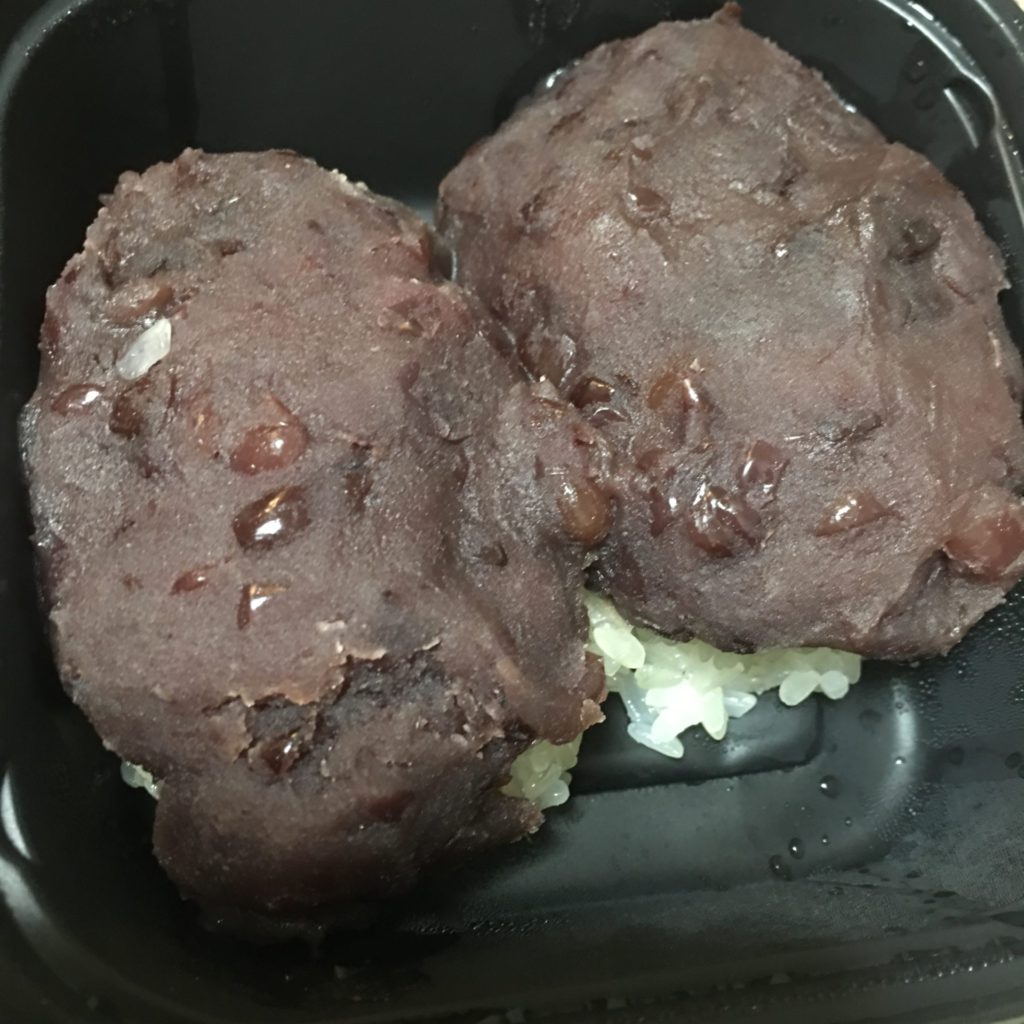

友人ちに貸してあったものを受け取りに行ったら、お礼に手作りおはぎをいただいた。

ボリュームたっぷりのが2個。土砂降りの中、原チャのCiaoで家に帰って、体も拭かないうちに貪り食う。数秒で完食。

んめぇ〜!

アメリカにいた’80年代、ある種、夢中になっていたアーチストとしてコミックのゲーリー・ラーソンと並んでキース・ヘリングが大好きだった。この二人について書き出したら切りがないが、何で今、急にヘリングのことを取り上げたかというと、実にくだらない妄想、ていうか、空目。。。

ネットの記事をパラパラ眺めていたら、ふと獅子舞の頭が目に入った(ような気がした)。

それがこれ↓↓

見出しの「キース・ヘリング」も目の端に引っかかったから、すぐに戻ってよく見たら、、、あれ?

空目だった。(笑)

でも、かなりおマヌケな顔してるけど、、、後ろのヘリング柄も唐草模様に見えないこともない、、、

これ欲しいなあ、、、(ポラロイド買うてどうすんねん?と野暮なことは言わんといてW)

追記:

ほしいけど、フィルム(ポラロイド ナウ キース・へリング フィルム)は2,700円!、、、8枚入りで、ですよ、、、

たじたじ、、、

今月一日は日曜だったので、ゆっこちゃん(あれ?ゆきちゃんだったけ?)のお弁当は1日ズレて2日の配達となった。後出しでメニューを送ってもらったので、あまり良く撮れてない写真に添えておく。

ヒエのシウマイ

粒そばのカキフライ タルタルソース

黒千石豆ボール トマト味噌

ズッキーニとナスの焼き浸し

ゴマ風味 豆腐とモロッコインゲンの板麩巻き

コリンキーの和物

蒸しナスの寒天寄せ

切り干し大根の味噌煮 山椒風味

凍らせこんにゃくとピーマンの青椒肉絲

玉ねぎ、とうもろこし枝豆の葛サラダ

マクワウリのヤム(タイ風和物)

ナスの皮のきんぴら

黒米押し麦ご飯

タルタルソースの乗った「カキフライ」がデーンと存在感を出していて、ほんとに「ここに居ていいの?」と一瞬思った。しかし、どれも美味いなあ、、、。月に一度、こういう「ちゃんとした」ものを食べれるのは幸せ。月に何度でもいいんだけど。ていうか、最近、自炊すらまともにやらなくなってるから、ちょっといかんなあ。ほぼ毎日(見た目から小鳥の餌か?と揶揄される)ミューズリーと豆乳とヨーグルト、、、。手間はかからないけど、なんだかなあ、、、。

ときおり、友人たちから食事しに来いというお誘いがあるので、ゆっこちゃんのお弁当と合わせて、なんとか人間らしい食事のバランスを取ってる。でも、そうしょっちゅうあるわけじゃないし、コロナの有無に関わらず、こっちからお願いして食わせてよ、というものでもない。

ここ数日、めっちゃくちゃに暑いから外に出るのも億劫で、、、それでも何やかんやと用事が湧いて出てくるので、仕方なく玄関のドアを開けたら、家の前に置いた(というか放置してある)オフクロの植木鉢に花が咲いていた。何の花だ?しらんけど。あまりここに花が咲いたという記憶がない。毎年咲いてんだろうなあ、、、人知れず。

追記:妹に聞いてみたら「私ももらったことがあるタマスダレ」だとのこと。そういや実家の庭に咲いていたかも、、、。こんなに薄いピンクは珍しいらしい。盆も彼岸も墓参りすらしない僕に「たまには思い出せ」という声の代わりか?

椅子に座っていてふと自分の足を見た。ああ、歩いてないなあ、、、ここんとこ。と裸足の上に想像の靴を思い描いていたら、急に大昔、同じ角度で自分の足を見つめていたことを思い出した。

まだ二十代の頃、仕事場だった百貨店の屋上遊園地の「両替所」で店番しながら、お客さんの来ないのをいいことに本を読んでいた。やはり暑い時節で、屋上は40℃を越えることもあったから、たいがいボーっとしていて何を読んでも頭に入らない。そもそも、お客さんがいつ来てもいいように、軽い内容のものしか読めないんだけど、ほんとに暑くなるともうそれどころじゃない。寝るわけにもいかないから、ついラクガキに走ったものだ。。。

ある時、なぜか自分の足をラクガキのネタにしたことがあった。

多分、ふくらはぎまで描いてある方のラクガキは当時持っていたクロカンスキーの靴だ。なぜか足首に巻いてシューズに雪が入るのを防ぐ短いスパッツを作ろうと思っていたんだろうな。暑い真夏に、、、。(笑)

よほど暇だったのか、それで終わらず、その時に履いていた「ズック」の・・・(それ死語か?)つまり、キャンバス地のローカット・バッシュ(これは生きてるか?)も描いてる。そのときは靴を履いていたけど、さっき見ていた足と同じ角度で写生していた。

ほんの数センチの絵だけど、拡大してみると意外と味があるじゃん。こんなのが事務用のボールペンで手慰みにちゃちゃっと描けたなんて、、、昔は僕も絵が上手かったんだな。(笑)

下はその本の扉だが、中には斉藤融という人のエングレービング風イラストレーションがたくさんあった。僕の靴のラクガキとは技法が違うし印刷物だけど、どこか共通する雰囲気があるのは単にモノクロだからというだけでなく、やはりその時に読んでいたものによる影響だと言えるだろう。

まず、コイルの交換。以前、2気筒同時点火のためにハーレー用のコイルに取り替えて、ディストリビューターによる失火が無くなり、以後、快調だった。ポイント点火用のコイルは一次側抵抗が5Ω前後あるのが一般的で、その時入手したのも5Ωのものだった。

が、最近になって、ヘインズのマニュアルで1次コイルの抵抗は3.2Ω以下はダメ、となっているのを見てしまった。てことは5Ωだとダメじゃないけど、抵抗大きすぎじゃね?と。抵抗が大きいと発熱しないのでコイルには良いんだけど、点火するための電磁エネルギーを溜めるのに時間がかかるから、高速回転では追いつかなくなる。エネルギーが溜まりきらないまま点火すれば、当然点火プラグのスパークは弱まる。普段、高速道路とか走らないからあまり気にはならなかった。むしろ、低速走行では機嫌よくエンジンが回ってくれる。

問題はコイルじゃなく、このコイルに溜めたエネルギーで一気に高電圧を発生させるために、ポイント(コンタクトブレーカー=一種のスイッチ)を開放するのだけど、このポイントが発生する火花で表面が荒れたり減ったりするし、またポイントを開閉するためのカムのヒールが摩耗したりして、数千キロごとにメンテナンスが必要になること。まあ、火花吸収のコンデンサがいかれたとかじゃない限り、ポイント自体は1万キロやそこらでは寿命にならないから、コマメな調整は苦にはならないんだけど、、、

先日もドエル角(ポイントが閉じて通電し、コイルに電磁エネルギーを溜めるための、カムの回転角度)やポイントのギャップの調整をやった。ポイント摩耗により点火時期も狂ってくるので、エンジンの回転に違和感が出るのだけど、少しずつ進行するから気が付きにくい。もともと、低速走行中にアクセルを踏み込むと少し息つきする傾向があったのだけど、踏み込み具合を微妙に調整することで回避できた。というか、症状が進行してもそれに慣れてくると、自然に足が対応してしまう。ただ、それも限界がある。

話が逸れてしまった。ポイントに不満や不安があったわけじゃないし、ポイントやドエル角の調整が嫌いではないけど、もっと効率の良いものがあれば試してみたい「性分」なので、電子式の点火機構を導入することにした。同時に、コイルも電子点火に適合した3Ω(2気筒同時点火)のものに変更する必要がある。

Fiat 500(に限らず、ポイント点火の古い車)を電子式の点火にするには大きく別けて、(ここではCDIは除外して)セミトランジスタとフルトランジスタがある。前者はポイント(コンタクトブレーカー)の機構を残して、その開閉で点火のタイミングを取るので、ポイントのメンテが必要になる。一方、後者は物理的な接触を伴うポイントを廃して、回転する磁石やLEDの光でタイミングを測るから、物理的な接触がなく、ポイントそのものが必要なくなる。また進角を元のディストリビューター内にあった遠心力やバキュームを使う原始的(だがシンプルな)ものから、電子回路を備えて単純な進角だけでなく、ドエル角の調整まで行うものもある。

トランジスタ点火を導入するにあたって、アンプと呼ばれる大掛かりな装置をディストリビューターの外に設置するものは高価で始めから除外したが、始めに検討したのはIgnition 123というものだった。これはディストリビューターの中身(ローターとコンタクトブレーカー、それに進角機構の一切合切)を全て取り払い、エンジンの回転数から点火に関すること全般をコントロールしてくれるので、たしかに効率は良くなるはず。ただ、少し高価なのと、出先でぶっ壊れた時に一時的にポイント点火に戻すには、ディストリビューターの主要部品をすべて元に戻さなきゃならないので、ちょと手間がかかる。

次に検討したのは、進角に関しては元々の物理的な機構をそのまま利用するタイプなので、上記の123のような至れり尽くせりの機能は期待できないが、その分だけ電子回路も単純だろうから故障しにくそうだし、なにしろ値段が安い。このタイプはいろんな会社からたくさん種類が売られているが、なんか、どれも同じものに見える。多分、中のICかLSIか知らんけど、ほぼどれも中国製のワンチップで後は磁力センサー付けただけだろうからどれでも同じじゃね?と比較的安いものを買うことにした。(でも最安値はよう手をださん)。トレーラー牽引の登録で陸運局にエンジン諸元の提出を求められたときに、Italosportエンジンの資料を提供いただいた kitaさんに、苦しい時の神頼みで色々うかがった。が最終的に比較した2つのイギリス製、AccuSparkとPowerSparkは、やはり同じものだろうというご意見だった。

手に入れたのはPower SparkK35で、2気筒のFiat 500 用のもの。値段は£39.95、約6100円ほど(VAT抜き)。で、何故か1割引クーポンがあって、そこに送料が£9ほど。計£42.19、約6450円。他にも色々と似たようなものが売られているが、あれこれ比較の上、これをポチった。高いのか安いのか、ようわからんけど、とりあえずポイント周りをあれこれ調整したり、メンテしたりからは開放される。

コイルは上述のように従前のハーレー旧タイプ用5Ωではダメなので、同じくハーレー用のトランジスタ点火対応の3Ωのものを新古品をヤフオクで安く入手して取り付けた。ハイテンションコードはあまり安物を使うと電子回路に影響が出るらしいが、既にそこそこのシリコン皮膜にカーボンコアのものをおごってあるからこれで良さそげ。

この手の電子点火装置は、物理的スイッチであるポイントのみ電子スイッチに置き換えるだけなので、進角機構はオリジナルの遠心力/バキュームのコントロールを残している。取り外した部品を携行していれば、出先で故障の際にはすぐに元のポイント式に戻せる利点がある。ただし点火時期は簡易的な合わせ方しかできないし、コイルの抵抗が規定の3.2Ωより僅かに下回っていて、電流が多く流れ過熱するのであまり長くは走れない。それでも応急的に家まで乗って帰るくらいは可能だから安心感がある。

PowerSparkはイギリスから半月で届いた。取り付けは、ディストリビュータキャップを外し、コンデンサ(キャパシタ)とポイント(コンタクトブレーカー)を取り除いたあとに、何の加工も不要のポン付け。点火時期を調べたが、狂ってなかったので無調整。うちのチンク嬢は元々、エンジンのかかりがとても良い人だったので、始動性が変わった感じはないが、走らせてみると、最初に同時点火コイルに換えた時のように、エンジンの回転がまた一段とスムーズになったのが体感できた。高速走行からの加速も、登坂も力が増したように感じた。これで6500円でお釣りが来るのだから安い。あ、コイルは3500円。じゃ、計10000円か。。。それでも悪くない。

これで、ポイントギャップやらドエル角やら、それらの調整不足による不具合の心配はなくなった。調整サボリによる不調はともかく、旧式であればあるほど目視で故障箇所が確認し易く、修理対応も比較的簡単。しかし電子的な機構に頼る今度の点火システムは、物理的に壊れたり機械的摩耗による不調は起こりにくいが、半導体は熱に弱いかもしれないし、そうでなくてもICなどはポックリと突然死することもままあり、しかも外見からは何がなんだか判らないので修理のしようもないから、どちらが良いかは判らない。

ま、そんな「かもしれない」をいちいち気にしていたらFiat 500には乗れない。とりあえずエンジンは快調になったのだから、これでひとまず正解なんだと思う。