先日、Fiat 500 のマント関連のラバー類を交換した。車体の最後尾でエンジンを吊っているスプリングマウント関連のブッシュ類、それに加えて、特にトランスミッションを支えているラバーブロックは前オーナー時代に斜めって付けられたままになっていたので気になっていたところだった。あらためて下に潜って見てみたら、案の定、経年硬化とそれに従って微細なひび割れが入っていた。また、トランスミッションがサポートメンバーの最下部にずり下がった位置になっていて、ケースの底が当たって乗っかる形になったメンバーには緩衝材がタイラップで巻きつけてあった。これではラバーブロックをいくら柔らかい新品に取替えても意味がない。ラバーブロック(つまりトランスミッションケース)の位置は長穴で調節できるので、少し持ち上げて固定した。

ヤレたラバーブッシュと新品 トランスミッションケースのサポートメンバーとラバーブロック(ネジが長穴の最下部まで下がって、トランスミッションがメンバーに鎮座していた) 新旧ラバーブロック 新しラバーブロックがトランスミッションケースに付いた状態でサポートメンバーの復旧(ブロックのボルトが長穴の最下部より上がっている) そしたら、後輪のアクスルをテコの軸として最後部のスプリングマウントで、エンジンの位置が少し下がったのだろう。走ってみると、アクセルの開閉、つまりトルクの変動に連れてエンジンが前後に揺れる感じがひどくなった。とりわけアクセルペダルを戻してエンジンブレーキがかかる瞬間は、前につんのめってるのが感じ取れる。もとより、オリジナルのエンジンからパワフルなItalo Sportチューンのエンジンに換装したときからこの傾向があった。それは、オリジナルの非力な110Fよりも、後期の126よりも、パワーもトルクも太っているのだから当然のことだけど、今まではスロットル開閉をおとなしくすることでなんとか揺れを押さえてきた。ところが、そういうダマシが効かないほど、ユッサユッサと盛大に揺れてくれる。(前段で書いたように、以前はトランスミッションケースを底づきさせていたためか、ラバーブロックの硬化のためか、ともかくテコの片側が固定されたような状態で揺れを防いでいたようなものだった。しかし、これはあまり褒められたものじゃない)

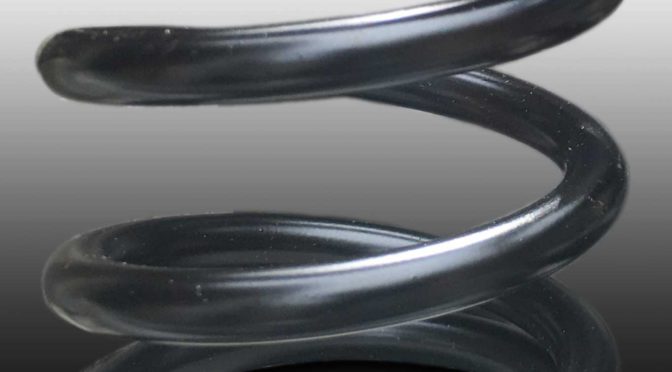

オリジナルのエンジンマウントスプリング そこで、増大したトルクに見合った硬さのスプリングを奢ってやろうじゃないか、とあれこれ当たってみた。いつもお世話になってるMaluch 126さんのノーマルスプリングは2,400円、強化型はなんとその4倍の9,600円もする。こちらの部品は他と比べて良心的な価格だから、強化型だけふんだくってるわけではなさそげだけど、ちょっと手が出ない。かと言ってトランスミッションケースをまた底づきさせて、、、というのも、もう選択肢にはない。他のチンク専門店とかも当たってみたけど、1万数千円ってのが出てきて、もうMaluch 126さんの価格がリーズナブルなものに見えるだけだった。

急ぐものでもないので、海外に目を転じたら何かみつかるだろう、とネットを漁っていたら、、、オランダのFD Ricambi というところで、強化型スプリングが€11.20で売られていた。付加価値税込みの価格だから海外からの購入であればこれより2割以上安くなる。日本円で1,150もしない!ってんで、早速注文。ところが、オランダの送料が恐ろしいことに商品の3倍!(いや、これでも店のおすすめのUPS扱いより€12安いんだ、、、)。さて、5,400円。。。 迷ったあげく「ポチッ!」

店の「おすすめじゃない」方のオランダ郵便によって、UPSなら4〜5日のところ、2週間かかって昨日やっと到着。スプリング本体1個分より安いだから文句はない。ていうか、発送方法をUPSから郵便に代えたらスプリング代金がタダになった、って、、、ちょっと得した気分!(ちがうか、、、W)

ふと思い出したのは、XL250のリアサス を買った、元レーサーがやってるバイクショップもオランダだった。わずか一月ほどの間にオランダからスプリングを3本も買うとは、、、何かの因縁か?春だからか?(笑)

関係ないけど、こんなに状態の良い中古のリアサスが手に入るとは思わなかった。サビなし、抜けなし、改造なしで€123(16,000円)! さて、目当てのマウントスプリングが入手できた。本当はスプリングと一緒にラバーバンパー(ダンパー?)も交換と良いのだけど、先日、マウント周りのラバーブッシュを換えたときに見たところ、あまり傷みもヘタリもないようなので今回はパス。

話は元にもどるが、このラバーバンパーの上方にあるゴムの凸の部分が、サポートアームというかリンクというか、アルミの部品の内側に当たることでエンジンが前後に傾く動きを制限することになっている。ところが、先の整備で前方のギアボックス側が上がったぶん、テコの反対側に当たるエンジン後端部がさがり、ラバーバンパーの上部に隙間がおそらくほんの数ミリ空いてしまっていた。その遊びの分だけ特に前方へ傾く動きが多くなたわけ。

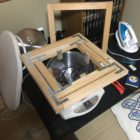

何はともあれ、いそいそとオイルパンにジャッキを噛まし、マウントバネからエンジンの重量を開放してやった。今日は潜らなくていいので楽ちんだ。

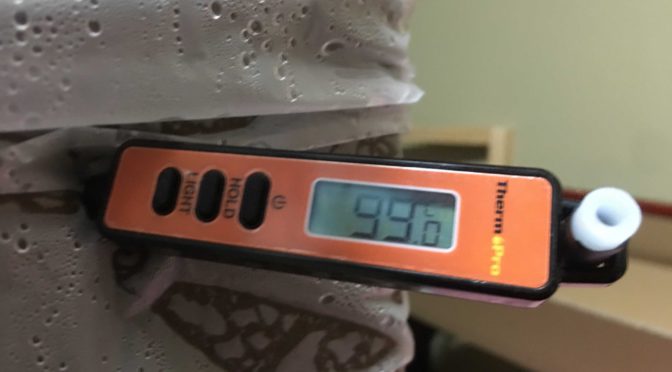

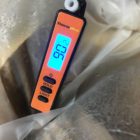

作業半ば 今度の強化型スプリングはノーマルより短い。しかしバネレートが高くなっているので実際にエンジンが上がったのか下がったのかは見当がつかない。高さゲージとかメモリとかあるわけじゃないし、ラバーバンバーの上部のクリアランスはアームのリブの影に隠れて見れない。

強化スプリング(左)とオリジナル(細い!) 強化スプリングを組み込んだ状態(調整シムはオリジナルの3枚重ねのまま) 組み換えはなんなく終わったので、早速試運転しようとエンジンをかけた瞬間に「こりゃアカンわ」と。シート上で体が上下に揺れ、半開きのサイドウインドウがビビリまくり、ドアポケットの中身がガラガラガチャガチャと騒ぎ出した。おそらくラバーパンパーがアームに当たったままになって、アイドリングの振動をモロに車体へと伝えているのだった。。。「声をだしたら、あわわわわわわわわわわ・・」と、冗談のように震える!

Fiat 500 のオリジナルの状態では、このラバーバンバーの下に左右3枚ずつのシムが噛ませてあって、上部のアームの裏との距離を微妙に調節できるようになっている。トランスミッション位置の上下でも調節可能だが、ジャッキアップして潜り込むのは面倒だし、微調整も効かない。まずはシムを3枚(両側で6枚)一気に抜いてみた。抜きすぎかな?でも様子を見て一枚ずつ戻せば良い、と思ったらこれでバッチシ。

シムの除去(反対側も同様に引き抜いた) アイドリングでの振動はノーマルより大きいが、始めのようにびっくりするような揺れ方じゃない。今のクルマのレベルから見たら、そりゃ驚くほど不快と感じる人もいるだろうけど、、、 まあ、その辺はノーマルの柔らかいスプリングとは比べ物にならない代わり、エンジンのトルクをがっしり受け止めてくれるはず。(実際、トランスミッションケースのサポートブロックを新品の柔らかいものに替える前も、それなりに振動していた)

走り出したら、まるで嘘のようにエンジンの前後揺れは消えて、スロットルの開閉にストレートに反応してくれる。今まではグニャっと1テンポ遅れていたものが、アクセルを踏み込んだらその開度に連れてリニアに加速する。しかも、振動は以前と全く変わりない。おお、良いんでないの!

花背別所に用事があったのでテストドライブしてきた。帰りは京北周山まわりで、杉坂、京見峠、鷹峯、千束と大回り。最近張り替えたばかりのラグトップをオープンし、花粉と黄砂にまみれながらのんびりと走った。(この道は大部分が大堰川沿いでなだらか、しかも交通量が少なくて、新しいマウントの状態を調べるには丁度いい)

黒田から周山の間のどこか エンジンマウントの強化でどこか威勢がよく見える(笑) 大堰川/桂川上流域