アメリカで学部生時代に僕の指導教授だったLyle Laske(今は友達だから敬称なしの呼び捨て、、、てへっ)が、かの地では知らぬものがいないほどの、もう「文化の一部」と言ってもよい玩具をモチーフにした楽しい動画を知らせてくれた。

かつて多くのアメリカ人の子どもたちが遊んだ、いや、今も遊んでいるミニチュア荷車のような赤い手曳きの「Radio Flyer」というワゴン/カートがあるんだけど、Antonio Pasinという若いイタリア移民の家具職人がシカゴで木製のワゴンを作り始めたのがその始まりだったそうな。第一次世界大戦前夜の1913年に16才でアメリカに来たPasinが作る、本物の荷馬車を模したワゴンにも希望と気合が入っていたことだろう。船旅時代にアメリカにたどり着いた多くのヨーロッパ移民と同じように、彼がまず最初に目にしたものは自由の女神像(Statue of Liberty)だったにちがいない。Pasinは彼の最初のワゴンを「Liberty Coaster」と銘打ったことからもその気概がうかがい知れる。

さて、Pasinが木製ワゴンを作っていたころ、世界で最初の流れ作業ラインでT型フォードが大量生産されていて、その板金パーツ製作には金型プレスが使われていた。それまで自動車は当時のハイテク技術の塊で、先端技術者や熟練職工が技術・労働集約的に製造していたので、めっぽう高価で一部の大金持ちのものでしかなかった。しかしHenry Fordは自動車をライン量産により効率化とコストダウンをすることで(相当に大変な出費だけどね)一般の労働者でも買えるようにして、一躍時代の寵児なった。フォードの成功にヒントを得たPasinも金型プレスで打ち抜き整形すれば、手間のかかる木製より製造コストがさげられ、誰でも子供たちに買い与えられる安価なワゴンが作れる、と板金ボディーのワゴンを作り始めたという。そして、今度はラジオ(Guglielmo Marconi)と飛行機(Wright brothers)という当時最先端の技術からそのワゴンを「Radio Flyer」と命名した。(この辺りはWikipediaなどから掻い摘んで書いている)

生まれついての家具職人であったPasinがその木工技術に固執することなく、いかにもアメリカ的な大量生産方式へサクッと転換できたのは彼がまだ若かったからだと思う。アメリカという国もまだ若く、その成長に乗っかって成功した若者の一人だったPasinはちっさい4輪を作っていたので「リトル フォード」と呼ばれたらしい。もちろん彼の成功は若さや時流に乗っただけでなく、その目先の利く決断力や行動力があってのことだけど。

それにしても「Radio Flyer」という安直で意味のわからん名前を考えついたのはラテン系という彼のおおらかな素質のお陰か、それともまだ英語が上手く使えなかったためのか、、、(「不思議な英語の商品名」と言えばSonyの有名な音楽プレイヤーで、英語的には不自然な響きの「Walkman」を思い起こすけど、あれとて初めアメリカではもう少し英語らしい表現の「Walkabout」と称されていた。何かの拍子に日本での商品名の「ウォークマン」があちらでも使われるようになり、いつの間にかそれが受け入れられてしまったとのこと)。何にせよ、今ではアメリカ社会で「Radio Flyer」もこの手のワゴン/カートの代名詞となっている。そしてそれとともに育ったアメリカ人たちは、人種・貧富を問わず老いも若きも、それぞれに自分だけの夢や思い出を「Radio Flyer」に乗っけているのだ。

ちなみに、下の動画に登場する男の子の名前はAntonioで、それは当然Antonio Pasinへのオマージュであり、また、彼のグランパがびっくりしたときに発する「Santa Maria!」も彼らがイタリア系であることを示唆している。シンプルな3Dアニメだから英語が解らなくてもこの動画は観れば話の筋は判るけど、このあたりはやはり聞き取れないと、判らないだろう、、。

振り返って、僕が子供の頃つまり60年以上も前の話だけど、残念ながら日本では誰も「Radio Flyer」なんぞ見たことも聞いたこともなかった。ただ、子供のニーズは世界共通で、今のようにネットがなくても、自然発生的に似たような玩具が存在していた。ていうか、当時の(日本を含め、アメリカのように裕福じゃなかった国の)子供は欲しいものは自分で作るか、年長者に作ってもらっていた。だからRadio Flyerそのものじゃなくても4輪のワゴン/カートだって有ったのだ。ただし木製。木の切れっ端を幾つかつなぎ合わせた板に釘で戸車を4つ打ち付けて縄を付けただけの、いわば台車のような代物だけど、機能的にはアメリカのカウンターパートに引けを取らない。気の利いたバージョンは飛行機のラダーを動かすフットバーのように足で操縦するステアリング機構さえ奢られていたのだった。

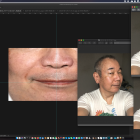

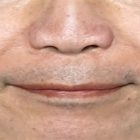

この戸車カートについてLyleに説明しようとPhotoshopで写真をコラージュしてでっち上げた。なかなか上手くできたのでここに上げておく。ああ、僕の木製「Radio Flyer」が懐かしい。

4輪のワゴン/カートではないけど、アフリカには「チクドゥ chukudu/tsikudu」という、木でできたキックスクーターのような2輪の乗り物がある。これは、子供の玩具としてだけでなく、大人が荷物の運搬に実用しているらしい。発祥の地、コンゴ民主共和国に繋がりの深い友人によるとあちらではもっぱら大人用、でもタンザニアじゃ子供の玩具とか。そういえばアメリカでも大人が「Radio Flyer」で花の植木鉢やガラクタなどちょっとした荷物を運んでいるのを何度か見たことがある。今、大人の僕は玩具としての「chukudu/tsikudu」が欲しくてたまらない。作りたいな。

大人が使うということで思い出した。子供の頃に乗っていたあの木製「Radio Flyer」の自作バージョン(上の写真)とよく似たものがうちのガレージに転がっている。うちの古いFiat 500(Cinquecento:これも玩具っちゃあ玩具なんだけど、、、W)がしばしば故障するので、修理のためにその下へ滑り込めるように、合板の切れっ端にキャスターを付けたクリーパー(寝板)をでっち上げたのだった。もしも僕の木製「Radio Flyer」が今もあったら、それを使っていただろうな。

なんか、Lyleの知らせてくれたYoutube 動画から、あちこち妄想が走り回ってとりとめがないというか、収拾がつかなくなっちゃった。長くなったのでこれでおしまい。