夢見心地でヨセミテのエル・カピタン山麓をさまよっていたときのこと。大好きな林檎の木の木陰で涼んでいたら、いきなり幹にひび割れが走り、果樹がボタボタと落ちだした。倒れそうな木の幹を必死で支えたが、どうやら接ぎ木した根っこのほうが寿命らしく、枯れていくのを手をこまねいて見ているしかなかった。。。とまあ嫌な白昼夢、いや、夜中だったけど、、、

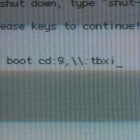

で、メインで使っている「偽Mac」のSSDが変になって、起動時にエラーが起きたりその修復でやたらに時間がかかるようになった。終いには作業中の動作が遅くなったかと思った途端に画面が崩れ、システムが落ちた。(再起動でまた修復が始まる、、、)

DVDからLinuxを起動したら普通に動くので、SSD内部のシステムが逝ったにちがいない。でもこんな壊れ方だと、再インストールしても再発するどころか、繰り返しているうち内部のデータまで連れていかれてしまう。幸いドライブ自体は認識されてデータへのアクセスも可能だったので、完全に壊れるまえに別のドライブにOSを入れ直すことにした。

やり方は、、、ここから先は、また夢の中ということで、、、

別のMacにダウンロードした最新のMac OS X SierraをUnibeastでUSBメモリに移し、そこから新たなSSDにインストール。それだけ。あとは、Post InstallとしてMultibeastから必要なドライバなどを入れる。

昔は、こんな便利なツールが無く、徹夜でターミナルからコマンドを打ちまくること1週間、なんてことがあたりまえだった。つか、夢を見るために徹夜をする、ってどうなのよ。(笑)

今やインストール自体は手順を敢えて書くほどのこともない。ただ夢の中でいつも問題になるのはオリジナルの音声機能が上手く働かないこと。でもこれは僕のように古いMBしか使わないときだけのことなのかも。

ともかく

音声の解決策

1,VoodooHDAを使う(Multibeastからインストール可能)

2,元からあるAppleHDA周辺をゴニョニョする

1のVoodooは導入が簡単で、Preference paneから細かい設定ができる。欠点はノイズ。あと、システム環境設定でいじった設定が保存されないことがある。(いままではこれを使ってきたが、、、)

2の方は、音質はオリジナル相当だが面倒くさい。いろいろ試してみた中でToledaの公開しているものが確実だったので、以下に書き留めておく。

ハードウェア構成

MB: Asusu P6T SE

CPU: Intel Core i7 (920) 2.68 GHz

RAM: 1333 MHz DDR3 18 GB

GB: GeForce 8800 GT 512 MB

SSD: Samsun 840 Series 250 GB

使用ツール他

以下のリンク先はどれも、ものすごい時間と労力・知力を注ぎ込んだ成果物だ。おかげで作業が100倍、1000倍はかどる。一々書かないが、作者、サイトの運営者に感謝する。特にToleda発表したものに対するサポートが素晴らしく、細かい質問にも丁寧に答えていて、特筆に価する。

EFI Mounter v3.app

Kext Utility.app

AppleHDA.kext (must be original, unmodified)

ssdt_hdef-1-100-hdas

MultiBeast.app for Sierra

HDAEnabler1.kext

audio_pikeralphaALC-120_v1.0d.command

音声の修復手順

・Mount: EFI partition: EFI Mounter v3.app → disk1s1

・Drag&Drop: AppleHDA.kext → Kext Utility.app → /S/L/E/ (original automatically saved)

(If original AppleHDA.kext in /S/L/E has been modified, use one in OriginalAppleHDA.kext.zip)

・Copy: ssdt_hdef-1-100-hdas/SSDT-HDEF-HDAS-1.aml → /Volumes/EFI/EFI/CLOVER/ACPI/patched

・Install: MultiBeast.app → Drivers > Audio > Realtek ALCxxx > LegacyALC888 (W/Wo Legacy)

・Drag&Drop: HDAEnabler1.kext → Kext Utility.app → /S/L/E/

・Run: audio_pikeralphaALC-120_v1.0d.command → answer “y” to every question (audio_cloverALC-120_v1.0f3.command works but no mic input on my P6T SE)

・Restart

・Set: システム環境設定 > サウンド > 出力 > 内蔵スピーカー(後部出力)、> サウンド > 入力 > 内蔵マイク (後部入力)

以上で、VoodooHDAのお世話にならず、ノイズの少ない音声入出力ができるようになった。

オリジナルのAppleHDA.kextはいじらないが、HDAEnabler1.kextを入れないとCodecが無い、とCommandに怒られる。HDAEnabler1.kextはToledaに依るものだが、彼(彼女?)は「deprecated」として勧めていない。

とまれ、あとはOSのマイナーアップデートで、この状況が引き継がれるかどうか、、、

シエラ山中の新しい林檎の木の下で、またしばらく夢を見ることにする。