形は出来上がったものの、いろいろ不安がある。

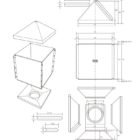

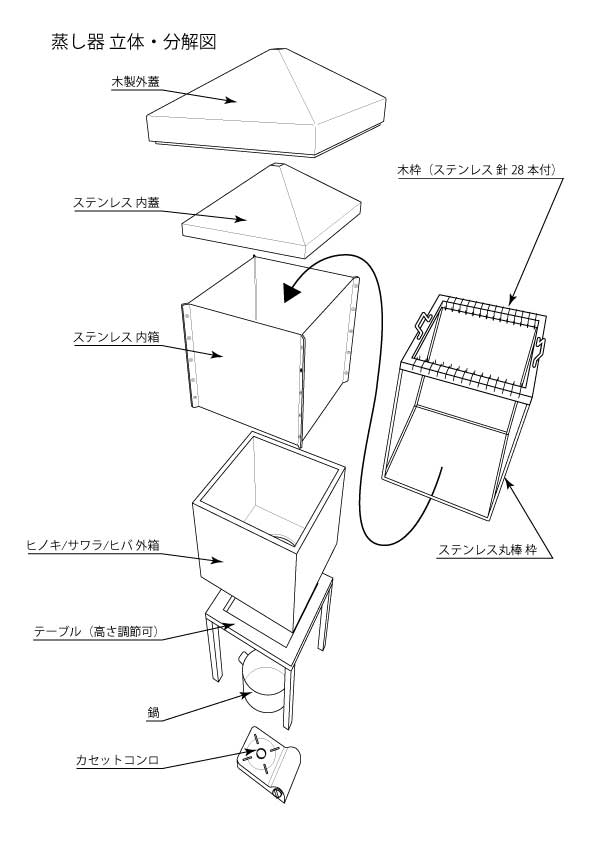

まず、構造上の問題。基本的に継ぎ目はステンレス木ネジで固定してあり、外蓋の枠と板は熱に強く固化後も弾力性のあるシリコーン系接着剤(セメダインのスーパーX)で固め、補助的にズレを防ぐ真鍮釘を打った。そして、外箱の板には反り止めの溝を彫り込んである。はたしてこれらが熱と湿気による板の変形応力に耐えてくれるのか。

もう一つの問題、というか心配は、丈夫さを第一に考えて檜の厚板(t25mm)を使ったことで、板の温度が上がりにくくなる可能性があること。軽い杉や桐などのよりずっと重く、比熱容量が大きい檜の厚板が熱をどんどん吸い込んでしまったら、内部の温度が100℃近くに達するまで恐ろしく時間がかかるんじゃないか。

強度も、温度も計算したわけではなく「だいたい、こんなもんじゃね?知らんけど」というヤマカンでやっつけたものだ。もちろんダンボールで予備的な実験はしているが、ダンボールと桧材では比較にならない。

悩んでいても始まらないので、まずはコンロに水を入れた鍋をかけて実地にやってみるしかない。

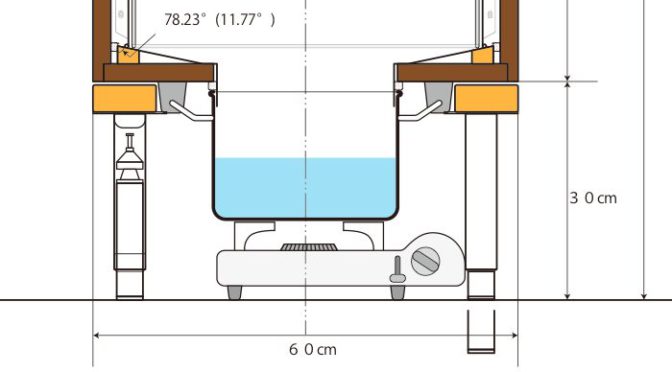

ところがここで、別の問題が発覚。蒸し器自体が非常に重いため、コンロと鍋を台の下にセットしてから、その上に蒸し器を組み上げると、途中で鍋を下ろして水の量を確認したり、水を足したりするのが困難になる。鍋は外箱の底にある接続のための円筒に挿し込んであるので、そのままでは横に引き出すことができない。まず、コンロと鍋を数センチ下げて円筒をクリアする必要がある。コンロの下に鍋敷きのような板を敷いておき、それを引き抜いてやれば下げることは可能だけど、ぐらぐら沸騰している熱湯が入った鍋が傾いたり、ガタンと落ちるのはやっぱ危ないし、、、。

ところがここで、別の問題が発覚。蒸し器自体が非常に重いため、コンロと鍋を台の下にセットしてから、その上に蒸し器を組み上げると、途中で鍋を下ろして水の量を確認したり、水を足したりするのが困難になる。鍋は外箱の底にある接続のための円筒に挿し込んであるので、そのままでは横に引き出すことができない。まず、コンロと鍋を数センチ下げて円筒をクリアする必要がある。コンロの下に鍋敷きのような板を敷いておき、それを引き抜いてやれば下げることは可能だけど、ぐらぐら沸騰している熱湯が入った鍋が傾いたり、ガタンと落ちるのはやっぱ危ないし、、、。

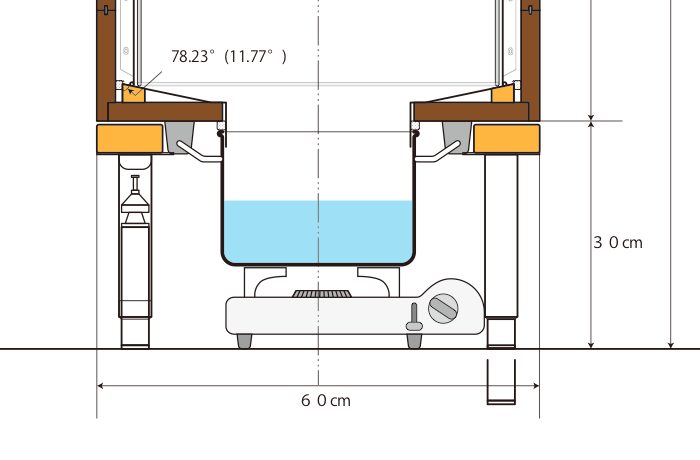

そこでラボジャッキのような昇降台を探したが、天板がコンロを置ける30cm四方あって、最低厚みが数センチで、上下の移動幅もほんの数センチという都合のよいものは売ってなさそげ。危険がなく、無理な力も要らず、コンロとその上の熱湯入り鍋を上下させる「装置」をでっち上げることにした。パンタグラフや歯車、チェーンなどで均一に連動する凝った構造はパス。断面が長方形の2本の棒を底板と天板の間で90°回転させるだけの原始的なジャッキを思いついた。他で見たことがないので「新発明」と言えるかも(笑)。ちなみに、ハンドルが90°を少し行き過ぎて止まってるのは、ジオメトリック・ロックがかかるようにしてあるからで、こうすることで少々の揺れでもパタンとハンドルが倒れることがない。

自家製昇降台の上下の高さの差は約2.5cmで、これだけあれば鍋の縁は接続円筒より下に下り、コンロごと差し入れたり、引っ張り出すことができる。(それでも鍋の最上部が蒸し器の台をクリアできないという、ちょっとおマヌケなアクシデントがあったが、台を削るという荒業で解決)

この後、実際に水を入れた鍋をコンロの火にかけて蒸気を発生させ、温度の上昇具合を計測したが、長くなるので今日はここまで。ふう、、、