ここんとこ、高いギヤでアクセルを踏み込むとほんの少し息をつくような感じ。また連続で高速運転するときも音にばらつきや振動も増えたような気がした。微妙にデトネーションを疑う。スターター回すときにも、エンジン切るときも僅かな違和感。これは点火時期の狂いや点火プラグの不調かもしれないと思った。(エンジンの始動も少し渋くなってるような気がしていたし、、、)

そういや点火プラグのチェックは長いことやってなかった。ズボラでちゃんとした記録を付けないから憶えてないけど、キリの良い距離でやったかもしれない。だとしても距離計が最近25000kmになったばかりだから、多分5000kmはやってないだろうな。ひょっとしたら15000kmも放ったらかしだったかも、、、(汗)

ごめん、チンクちゃん。m(_ _)m

で、プラグを外して驚いた。何ジャコレ~!? アカンでしょう、、、。

半分真っ白に焼けすぎ、半分真っ黒に煤けてる!デポジット大量。。。

半分真っ白に焼けすぎ、半分真っ黒に煤けてる!デポジット大量。。。

半分真っ白、半分真っ黒!まあ、真っ黒の方は油気とか無いし高速で回せば燃えちゃうだろうが、真っ白はいけません。焼けすぎじゃん。それだけじゃない、アース側の電極や碍子にデポジットが大量に付着している。点々とかツブツブどころじゃなく、分厚い層を成している。溜まったデポジットをカッターナイフの背中やマイナスドライバーでコリコリ削り落とすと、プラグ自体は電極の摩耗も無さそげだけど。。。こんな燃え方させたんじゃエンジン壊れるし。プラグの熱価を上げて少し冷ましてやらないといけないかも、、、。プラグが原因と決まったわけじゃないので、とりあえず手元にあったほとんど使ってない同じ番手(NGKのBP6HS)のプラグに交換。

不調は最近だけど、この堆積物はいつから溜まってるんだろ?

不調は最近だけど、この堆積物はいつから溜まってるんだろ?

焼けすぎとデポジットの原因は何だろ?

間違ったプラグ選択−Yes & No(そもそもがItalo Sportのチューンドエンジンだし、、、でも、ずっと使ってるNGK BP6HSを変えてないんだけど、、、)

- オイル上がり/下がり−No(排気ガスはきれいだ。オイルは減らないし、汚れ方もひどくない)。

- 粗悪なガソリン−Yes(貧乏性で、誘惑に負けて安いところで入れてる。でも、ずっとここで入れてんだけど、、、)。

- 濃い混合気−Yes(前のエンジン、薄すぎでピストン溶かして孔を開けちゃったんで少し濃くしてある)。

- 点火時期狂い−Yes(プラグ同様、ここんとこチェックしてなかった。ポイントも荒れたり減ったりしてるだろうな、、、)。

2は同じ店で入れているが今まで問題はなかった。もっとも店がガソリンの質を落としたらどうしようもないが、、、。3のキャブのセッティングも大事だけど、まずは簡単にできる点火時期から調べてみなきゃ。

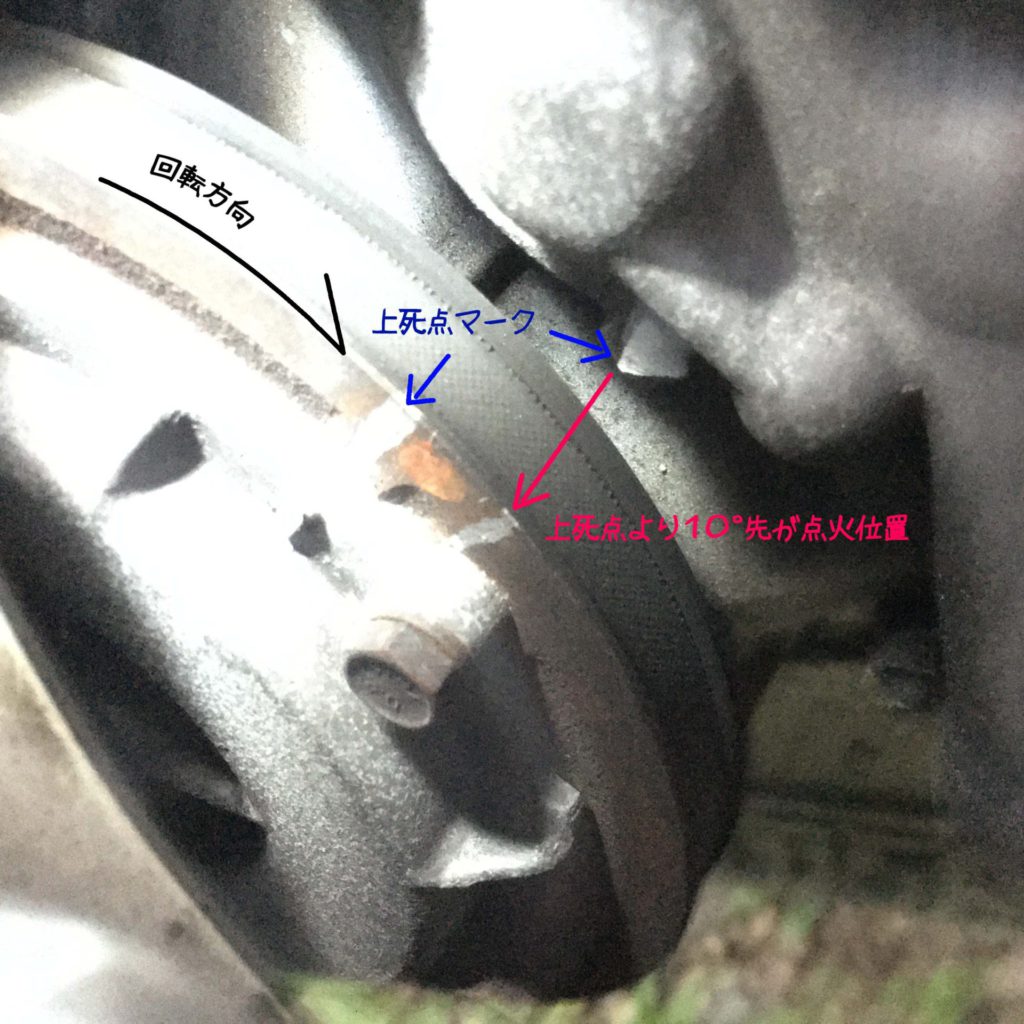

自作のチェックプレートとタイミングライトで角度を見ると点火が早い、つまりピストン上死点手前の角度が大きい方(反時計回り)にズレていた(写真を撮ったけど発光が同期せず、写らなかった)。多分コンタクトブレーカー(ポイント)のヒールが摩耗して、点火時期が狂ったのだろう。

タイミングライトを当てたが、カメラのシャッターと同期せず写らず。肉眼では白い線が10°より少し大きい位置に見えている。

タイミングライトを当てたが、カメラのシャッターと同期せず写らず。肉眼では白い線が10°より少し大きい位置に見えている。

四の五の言うより、ディストリビューターを開けた。そんでポイントを開いて接点を覗いて見た。したっけ、接触面が汚れている。てか、荒れていしまってる。どうせこの後ギャップとディストリビューターの角度調整はやんなきゃなんないから、構わずヤスリでゴシゴシ磨いてやった。

しかし、荒れどころか窪みまでできているようで、いくら磨いても白い点が消えない。予備のコンタクトブレーカーは持ってるので取り替えてもいいのだけど、ここでもついボンビー性(症か?w)が出て、一旦このまま使うことに。(買っても数百円の安い部品なんだけどね)

発電機のプーリーボルトにラチェットレンチかけて、エンジンのクランクシャフトをゆっくり回して、ポイントの開き具合をチエックした。ゴシゴシ磨いた後で、規程の0.5mmより見るからに狭い(1/3mmくらいか?)。そんで、ネジを緩めてギャップを広げ、そこに隙間ゲージ挿し込んでやるんだけど、0.48mmだとスッと入り、0.51mmだと抵抗があるところで固定するのが難しい。ここぞというところでネジを締めるとギャップがわずかに開いてしまう。ネジを締める間、何かで押さえつけろとか言われても、狭いデスビの内側でそう上手くはいかない。まあ、何度かやってギャップをズレを見越したところに持っていってから固定ネジを締めると。(もっときっちりした正規のやり方があるのかも知れんけど、結果よければ全て良しで、いつもこの方法)

ついでに、コンデンサーがサビサビなんで接触不良になるとポイントも早く消耗するので手持ちの予備と交換しておいた。

ポイントの接触面が荒れている。

600番くらいのサンドペーパーを二つ折りにして両面を同時に磨く。

スパークによる窪みが取れない。が、ひとまずこれで使ってみる。それで不調なら即交換。

新品のコンタクトブレーカー(今回は温存)。

隙間ゲージでギャップ計測

コンデンサーが異常に錆びている。

点火時期の狂いの原因がポイントの摩耗(正確にはカムに乗っかってるヒール部分がすり減って、ギャップが狭くなること)だとしても、このポイントのギャップ調整で直る保証はない。ヒールの摩耗やポイント接触面の研磨で微妙にドエル角(ポイントが閉じている角度)も変わってるはずだし、、、

エンジンをかけ、再びチェックプレートを装着して、タイミングライトを当ててやったら、案の定、点火時期の線(プーリー上の長い白線)は大きく左にズレたまま。ていうかズレが悪い方へ大きくなっている!

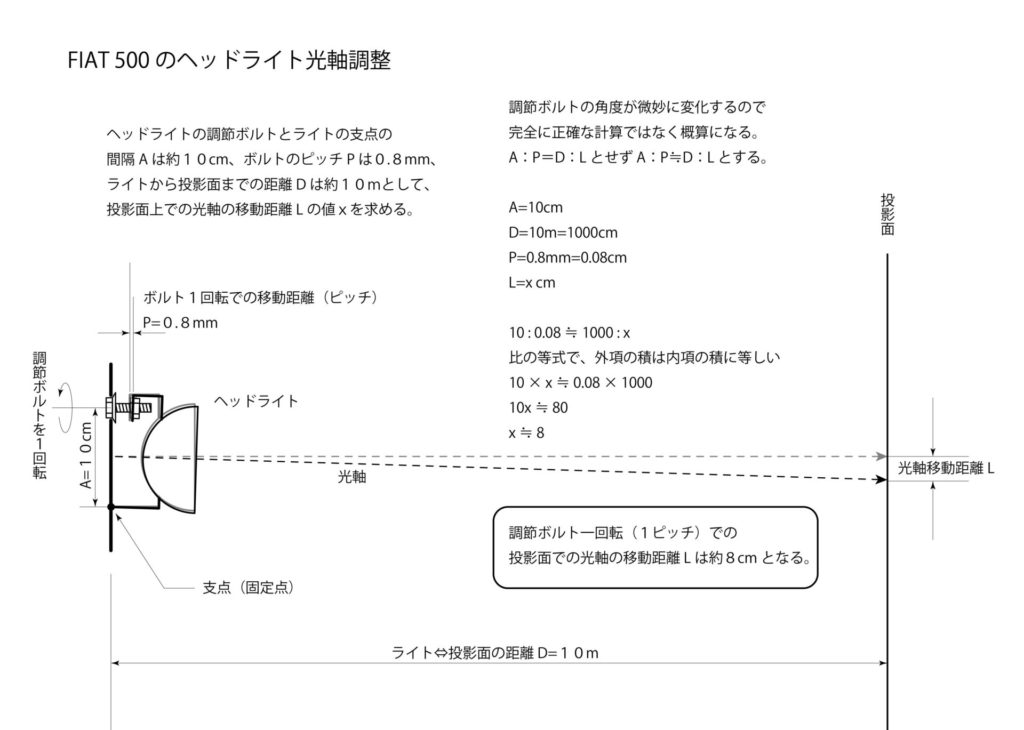

プーリー上の長い白線をエンジン本体の矢印マーク(プレートの0°の線)に合わせた時にピストンが上死点にある。エンジンがかかった状態でタイミングライトで照らした時、この線の13mm(角度にして10°)右側に引かれている細い線がエンジン側の矢印マークの場所に来るよう点火時期を調整うする(あるいは長い白線がプレートの10°の線に揃うように、ディストリビューターを捻って調整する。この写真では大きく20°ほどズレている。

プーリー上の長い白線をエンジン本体の矢印マーク(プレートの0°の線)に合わせた時にピストンが上死点にある。エンジンがかかった状態でタイミングライトで照らした時、この線の13mm(角度にして10°)右側に引かれている細い線がエンジン側の矢印マークの場所に来るよう点火時期を調整うする(あるいは長い白線がプレートの10°の線に揃うように、ディストリビューターを捻って調整する。この写真では大きく20°ほどズレている。

即、点火時期調整が必要だった。ディストリビューターの裏のやりにくい位置に固定ネジがあり、それを緩めるとディストリビューターを左右に捻って点火時期を調整できる。すでに調整域の捻じりしろが少なく、ゴニョゴニョやってようやくギリギリ10°に近づける事ができた。しかし、もう目一杯なのでやはりポイントの替え時なのかもしれない。ポイントの摩耗や新品ポイントへの交換がこの部分にどう影響するのかは今のところ判らない。近々、ポイントを交換してみようと思う。(新品にして更に悪化するようなら、ディストリビューターの駆動ギヤを一山ずらさないと。これも面倒な仕事だ。やるたくないなあ、、、)

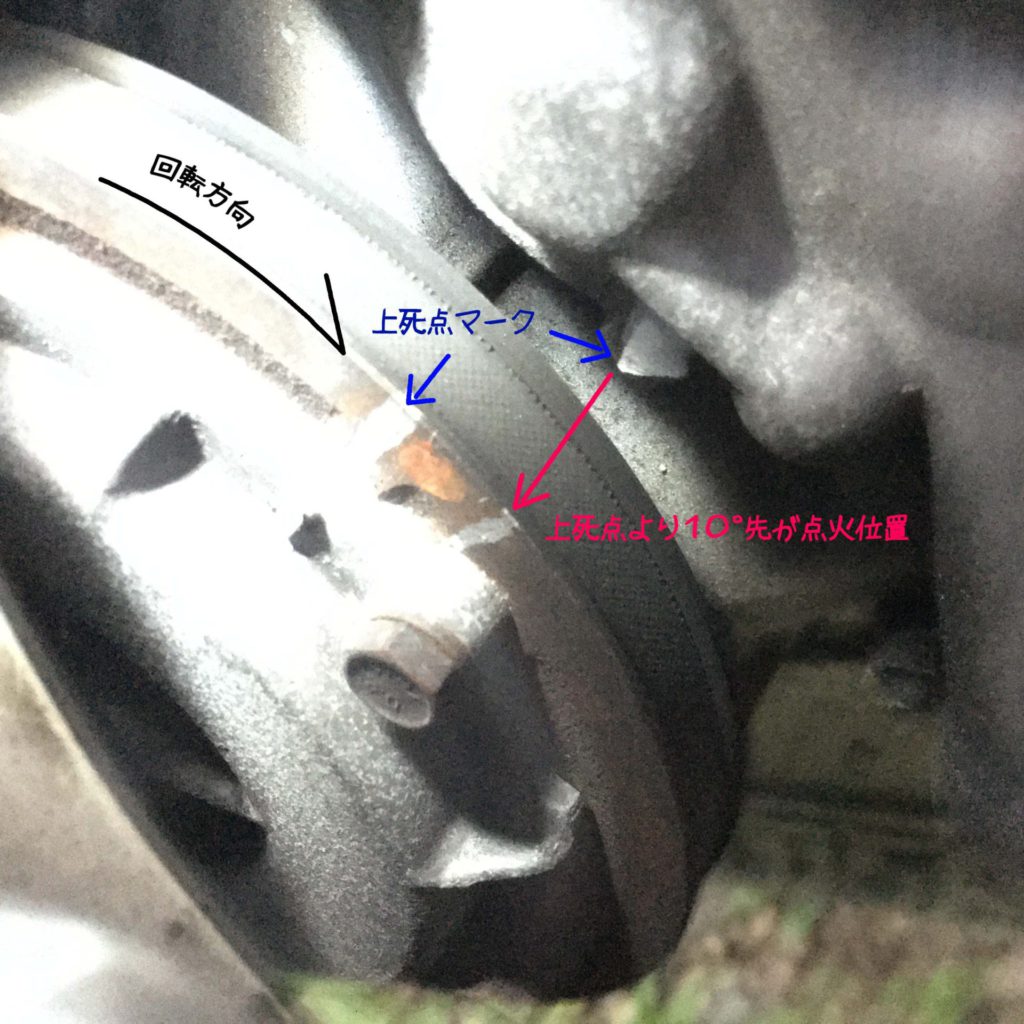

ディストリビューター捻った後にタイミングライトで点火時期の再確認。プレートを装着し忘れたので、エンジン側の矢印(白三角)とプーリー上の追加の線(赤矢印)で点火時期の角度を見る。

ディストリビューター捻った後にタイミングライトで点火時期の再確認。プレートを装着し忘れたので、エンジン側の矢印(白三角)とプーリー上の追加の線(赤矢印)で点火時期の角度を見る。

とりあえずポイントのギャップと点火時期はほぼ正規に戻ったので試運転。結果、セルを回す時間が以前のように短くなり、加速時の初動の息つきも、高速回転でのばらつきや振動もなくなった。エンジンのシャットダウンもガツンと止まる感じはしなくなった。この手の症状は少しずつ進むので気が付きにくいが、調整して直してやると、劇的とは言わないが、かなりはっきり体感できる。なにより、エンジンが壊れるのを防げたわけだ(ならもっと早く、症状が出る前に定期的にチェックしろよって言われそ)。もっとも、ポイントそのものの交換、ガソリンの質やキャブの空燃比調整の問題についてはまだ手を付けてないから、今後どうなることやら、、、。

あと、もう少し走ったらプラグのやけ具合も再度チェックする必要があるし、今回の調整で完全解決と言うのは時期尚早だね(イリジウムやルテリウムの高級点火プラグにしたいのだけど、この辺をきっちり押さえておかないと合わないもの買ってカネをドブに捨てることになるし、、、)。