15日の雨で一日延期された花脊八桝の松上げに行ってきた。松上げの行われる河原の横を明るいうちに通ったら、ほんの数人のカメラマンたちが場所取りをしていただけで、早くから混雑する例年とは様子が違う。それでも高さ20メートルの大松明(灯籠木=トロ木)は既に立てられていて、周囲には1000本あるとも言われるたくさんの小松明(地松)も河原を埋め尽くしていた。

昔、松上げは火伏せ(防火)の愛宕信仰と盆の送り火が結びついたもののようだ。京都北山(市内〜府下)の各地で行われていたらしいが、現在は十数カ所のみという(こちらのブログに記事の末尾に他地区の松上げレポートのリンクがある)。僕は花脊地区に住んでいたので今回の八桝はもちろん、近隣の広河原、その先の中央分水嶺である佐々里峠を越えた由良川水系にある美山鶴ヶ岡の松上げも見たことがあるのだけれど、雲ヶ畑の松上げはまだ知らない。玉入れ競技のような放り上げ松を投げ上げて上空の松明に点火する他地区のとは異なり、雲ヶ畑のそれは広さ8畳もある大松明に年ごとに変わる火文字を燃やすといういもの。こちらもいつか見てみたいな。

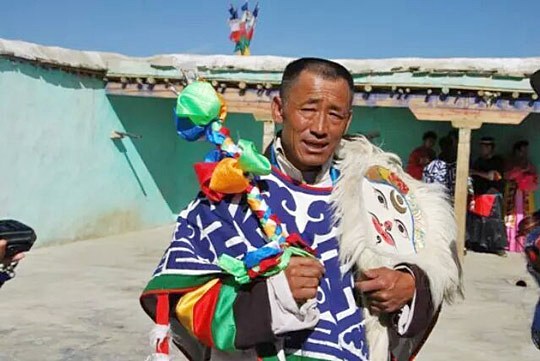

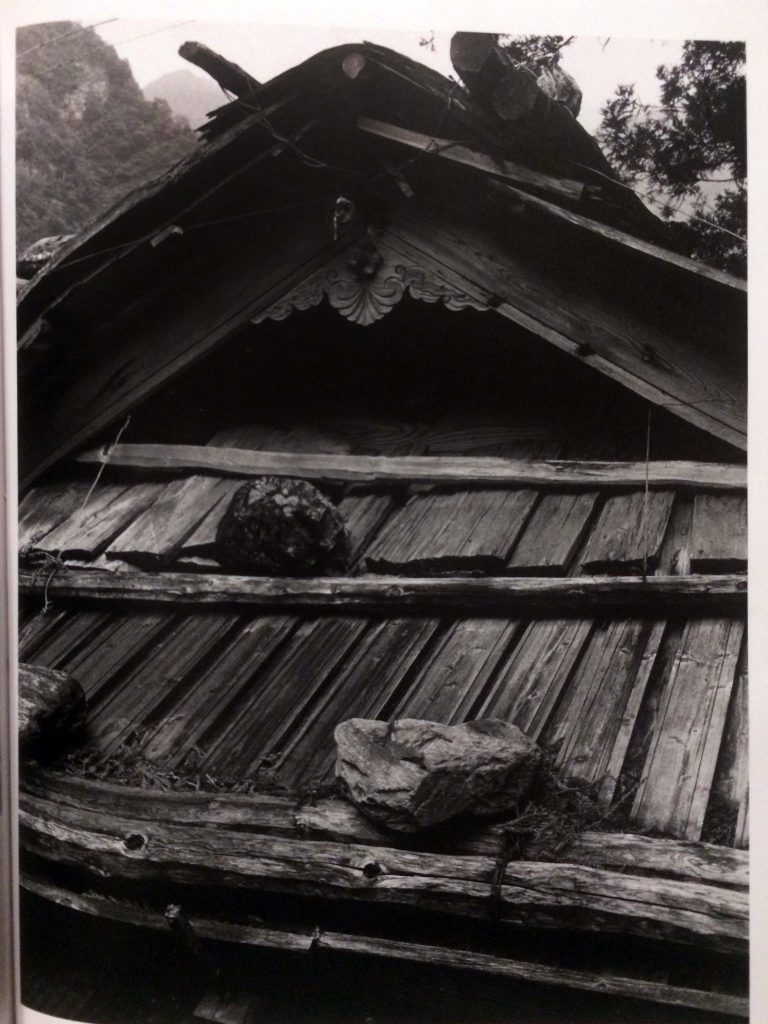

さて、日暮れ前に八桝を通り過ぎ、大悲山峰定寺のある寺谷に住む友人ちへ。そこで古くからの知り合い夫婦も合流し5人で午後8時半ごろに八桝へもどった。9時ごろ点火と聞いていたが、夥しい数の地松は既に燃え盛っていた。祭りの初っ端、提灯を先頭に法被姿に草鞋履き、松明を手にした男集の列が川の対岸のお堂から灯籠木の待つ河原へ向かうところは見逃してしまった。

いつもなら川岸は大勢の見物客でごったがえし、場所取りに一苦労なんだけど、今年は松上げ開始時刻になっても閑散としていので好きなところへ行って、好きなだけ見られる。何年か前に一度やはり天気が悪くて空いていたことがあったらしいが、こんなの僕は初めて。日程延期に対処できない団体ツアー客は来ないし、京都の五山送り火と被ってるし、予想(期待!)していたとはいえちょっと拍子抜け。ゆっくり気持ちよく見れた反面、盛り上がりに欠ける、と言ったら勝手すぎるか。でも、松明を投げ上げる人たちも張り合いがないと思ったのか、心なしか勢がなかったように感じた。

それでも、やがて地上20メートルの大松明に投げ上げた火が入り、勢い良く燃えている真っ盛りに灯籠木を倒すクライマックスはいつ見ても迫力がある。ある年、倒れる方向の延長線上で見ていたら川を挟んだ対岸に居たにも関わらず、衝撃波のような熱気を感じたほどだ。いつもより静かだった 今年もその迫力は変わらなかった。

広河原の松上げでは男達数人で竿を抱えて地上に落ちて燃え盛る大松明の中に飛び込んで、炎を掻き上げる「突っ込み」ということをする。あれを見るといつも上海事変で長尺の爆弾を抱えて敵陣に突撃し爆死し英雄に祭り上げられた元祖特攻隊「爆弾(肉弾)三勇士」を思い起こすんだけど、まあそれはどうでもいい。突っ込みは八桝の松上げでも昔はやっていたというが、僕は憶えがない。

松上げに参加した男たちは火の始末を消防団に任せ、提灯を先頭に伊勢音頭を唄いながらお堂に戻り、その中で輪踊りを続ける。僕の隣に座っていた地元のおばさんは行列がずっと向こうの橋を回って僕らの目の前を通り、お堂へ戻るまでの間、ずっと小声で伊勢音頭を口ずさんでいた。

火祭は基本的に男の祭りで女性は参加できない。さらに、その年に不幸のあった家の人はもちろん、家人がお産をしてもその家の男は参加できないという。ちょっと今時あれだな、、、という人も出てきそう。伊勢音頭を口ずさんでいたおばさんは心で参加してたのかな。(下の録音に入ってるはずだけど聞こえないな、、、)

女性といえば、また広河原の話だが、あちらでは松上げの晩に参加できない女達が浴衣に前掛け姿で観音堂に集まり、輪になって、下駄で板張りの床を蹴って拍子をとるヤッサ踊りをする(ヤッサは坊主に恋した村娘の悲恋を伝える踊りだとか、、、)。そこへ松上げを終えた男衆が伊勢音頭を唄いながら戻ってくると、男女が共に踊るヤッサコサイというのに変わる(昔は夜が明けるまで踊ったとか。その勢いでイロイロあったんだろうなw)。友人は男ばっかりだけど妙におとなしい八桝の祭りを広河原より「上品」と表現していたが、、、品とかはどうでもいいけど、荒くれた突っ込みが消えた八桝にもかつてはヤッサやヤッサコサイのような踊りがあっんじゃないか、、、と思う。

下は広河原のヤッサ踊り、ヤッサコサイ踊りの動画↓