20年前に作って、広島へ送り出した「おうまさん馬頭琴」が改造依頼で二度目の里帰り。一度目は糸巻きを機械式のペグに換装するためだった。今度はネックを短くしてほしいとのこと。。。いや、しかし、弦楽器のネックってそう簡単に伸び縮みするもんじゃねえし、、、(汗)

オーナーの佐伯さんはやたら弦楽器がお好きで、ウードやらなにやらいろんな種類の楽器をお持ち。それも、ただコレクションするだけじゃなく、おうまさんの「もうひとりの生みの親*」である馬頭琴奏者の嵯峨さんたちとAsian Wingsというユニットに参加して海外まで出かけて演奏したり、最近では劇団態変の公演で音楽(各種弦楽器)を担当されたりと活発に演奏活動をされている。おうまさんも気に入って弾いていただけるのなら改造でもなんでもします。。。

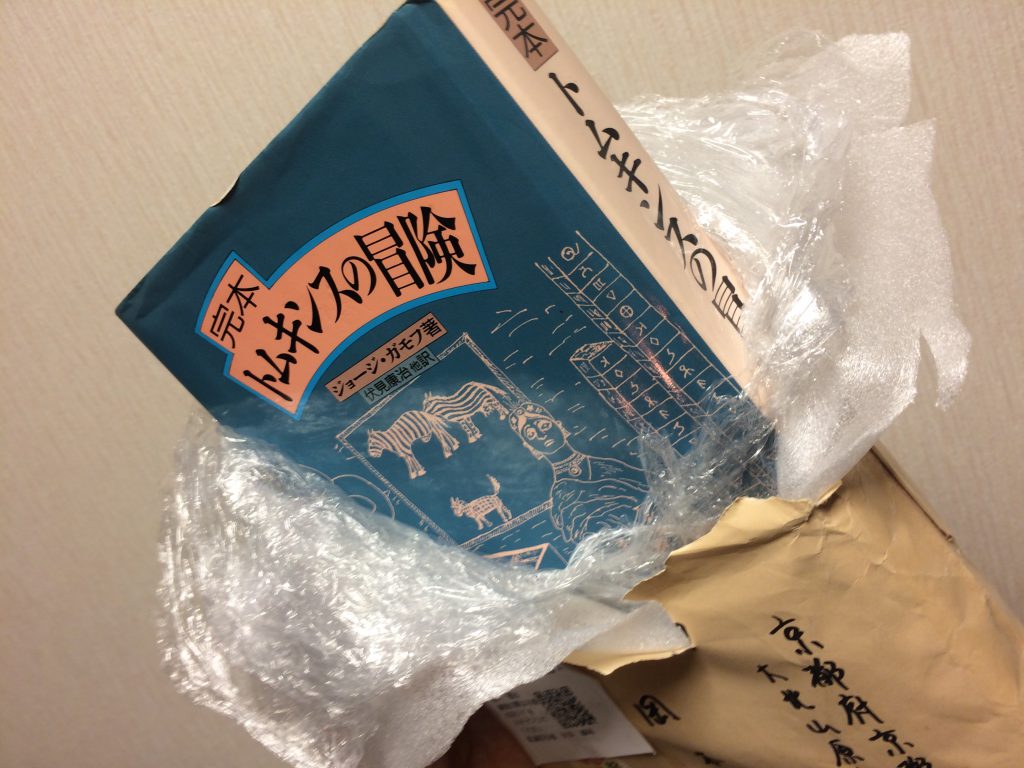

* 嵯峨さんがマウス使って描いたおうまさんの元絵は嵯峨さんのCDジャケットの中で使われている。おうまさんの馬頭は僕がそれを立体化したもの ( 下左 “おうまさんドローイング” by Saga Haruhiko/下右 “おうまさん馬頭琴” by Okamoto Koji)

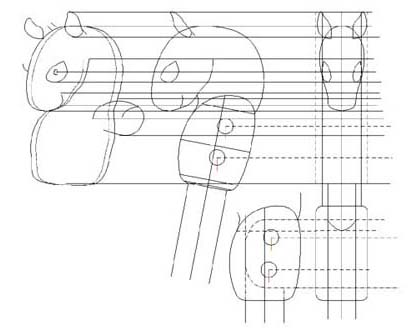

さて、馬頭琴のネックをぶった切って短くするのは、スカーフィングという斜めに切った斜面どうしを接着すれば事足りる。で、スカーフィングの斜面の傾きは10:1であれば木材の強度を損ねることはない。しかしネックの厚みが3~4cmあるとスカーフィング全体では30~40cmにもなってしまう。

そこで金輪継(かなわつぎ)という木材接合方法で切り離して短くしたネックをつなぐことにした。金輪継でも一番簡単なバージョンだが、中央に込栓(こみせん)というクサビを打ち込んで部材どうしが密着するようにするのは正規バージョンと同じ。

出来上がりはまずまず上手くいった。強度的には全く問題ないし、審美的にも許容できるレベルだと思う。音楽部屋に持ち込んでブリッジの調整したり試しにチューニングしたり、おうまさんの兄弟たちと再会させてやったり、記念撮影もしたし、明日は西へ帰る旅に送り出す。