50年前の映画の面影を追う旅が思いもよらぬ茨城県で終わることになるとは、、、

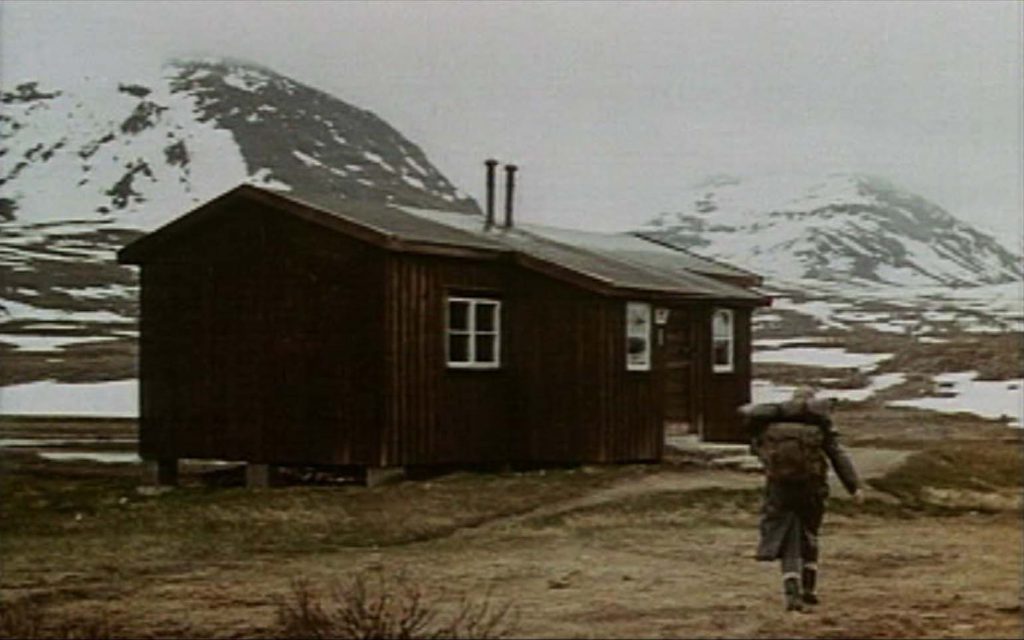

半月近くスウェーデンを旅しながら合う人に尋ねて来たけれど、古い映画のことなどスウェーデン人のだれもが忘れてしまっているようだったが、旅の終点アビスコから二つ手前の山小屋まで来てやっとその映画を観たという山小屋の管理人インゲル-リーゼさんに出会った。

そこで彼女から見せられた映画に関する大量の資料は、「太陽のかけら」を観た一人の日本人がこの20年間、毎年のようにこの地を訪れて残していったものだった。

その人、大久保信夫さんが関東にいらっしゃるということで、何度か手紙のやり取りをした後、お会いする機会を得た。

徹夜で車を走らせて東京まで来たところで、一眠りして起きたら昼飯を済ませて伺うつもりだと電話を入れたら、午前中からでもいいからいらっしゃい、と言われた。ワクワク感で眠気もとんで、一気に北へ向かった。

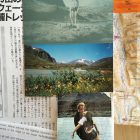

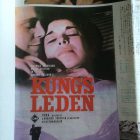

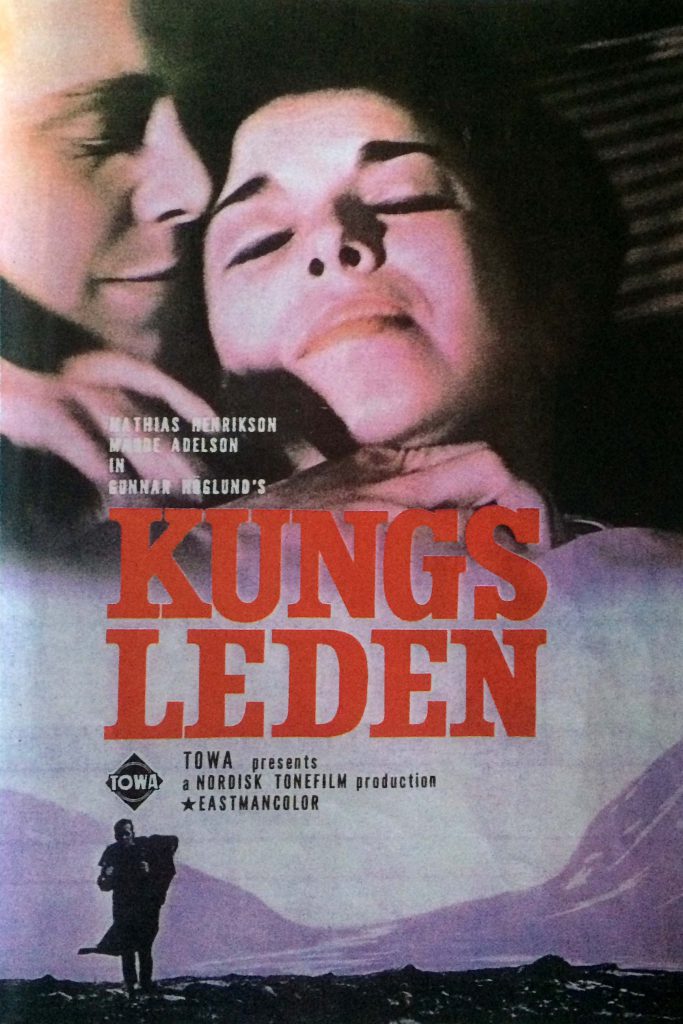

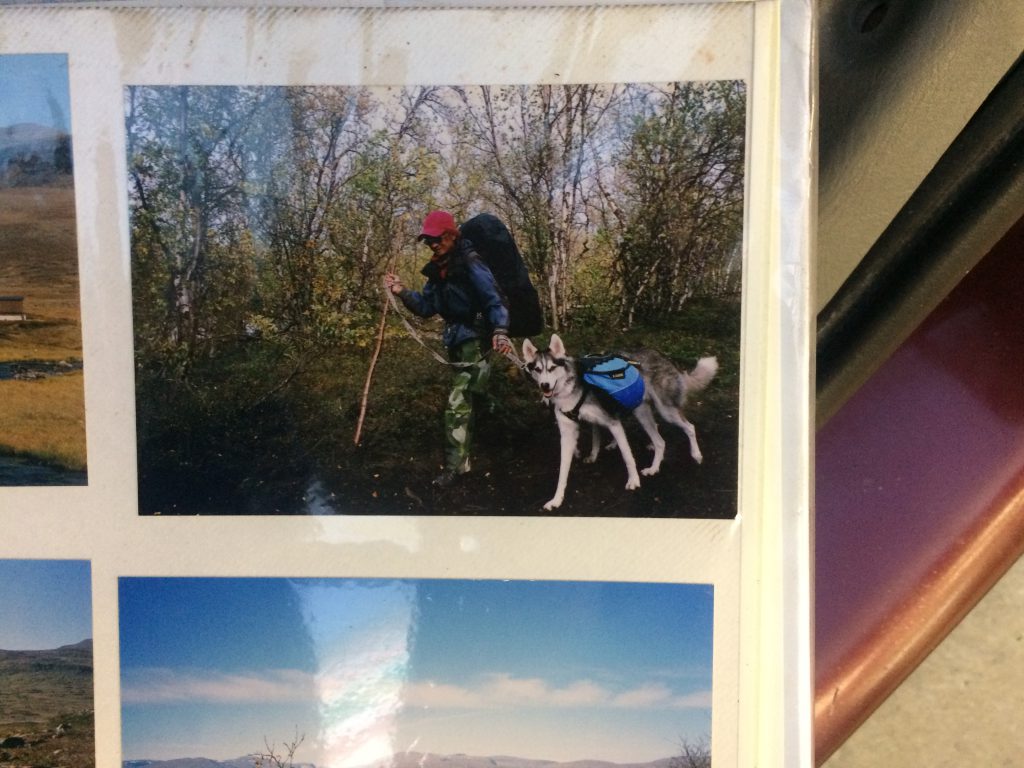

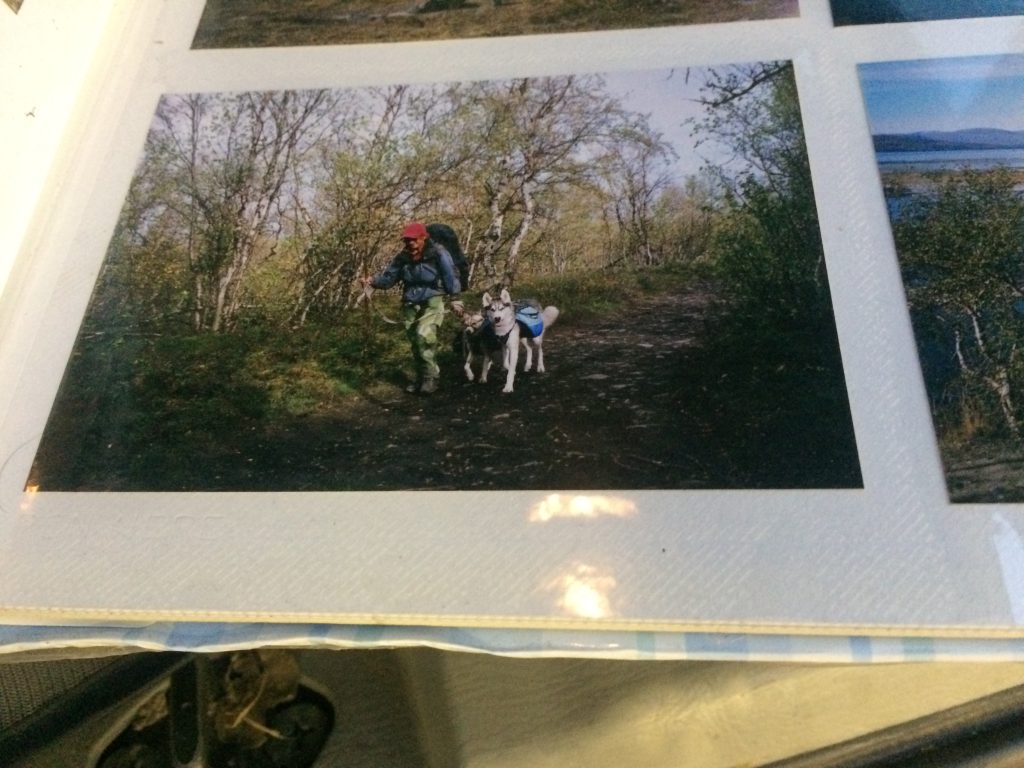

待ち合わせの場所へ大久保さんはネコ車に山盛りの資料を積んで現れた。予想外の展開。。。早速、映画のポスターやらパンフレット、日本の雑誌やスウェーデンの新聞記事の切り抜き、さらに大久保さんの写した写真の詰まったアルバムなどを開陳してもらう。「この中で気に入ったものがあったら、コピーしていいから、どんどん見て選びなさい」といってもらった。が、なにから手を付けてよいやら、、、

その間も、大久保さんは茨城弁で映画「太陽のかけら」について僕の知らない情報を話してくれた。それだけでなく、若い頃に見てすぐにもKungsledenへ行きたかったけど、なかなか実現できず、代わりに日本の山を登ったり、北海道で「カニ族」(わかるかなあ、、、w)をやっていたりしたとのこと。そして40代になってやっとその余裕ができて、夢を実現したのだとか。

僕の記憶では映画公開当時1960年代なかばには、ヨーロッパへの航空券が片道27万円だった。大久保さんも往復で50万円もする飛行機代はとても出せなかったとか。1ドル360円、外貨持ち出し制限が500ドルの時代、まだ10代だった僕たちには海外旅行は夢でしかなかった。

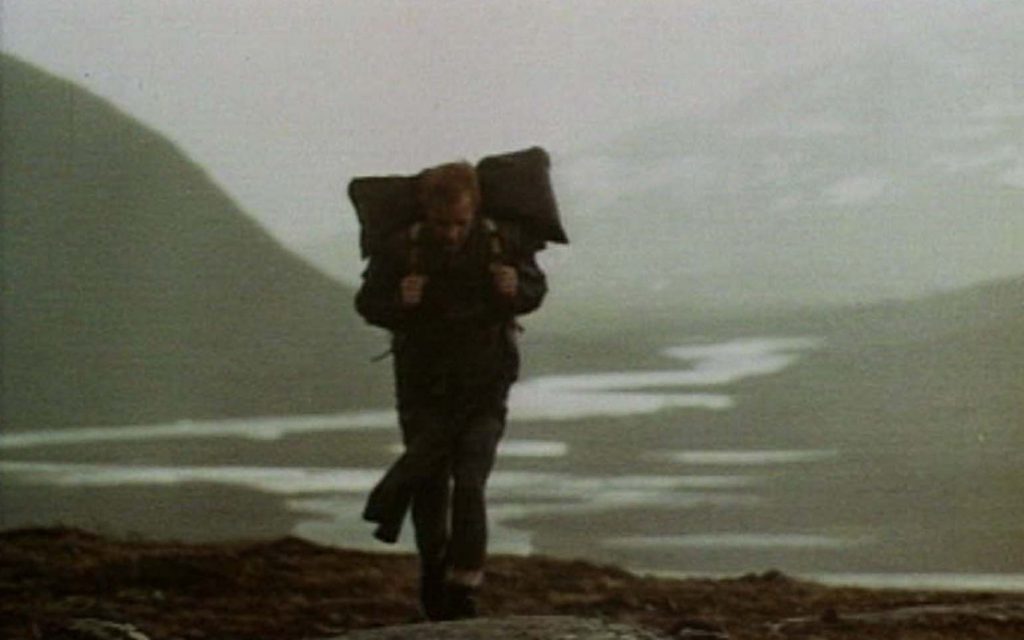

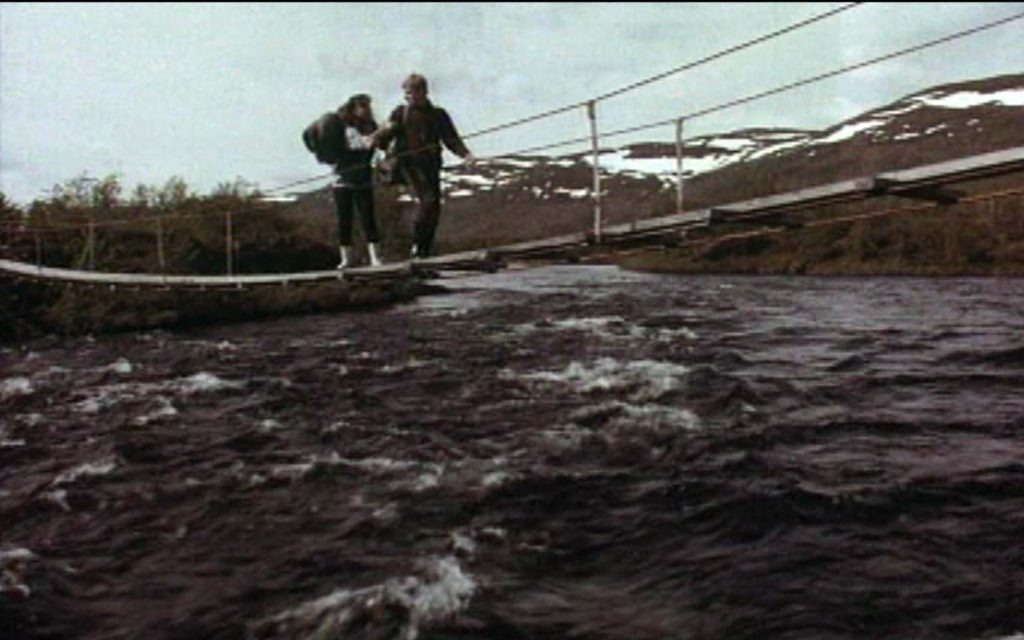

映画を観てからも山歩きを続けていたのは二人とも同じなんだけど、僕はあの映画の場所を歩くのはずっと「夢」のままだったが、大久保さんは生活に余裕ができるとほとんど全てのエネルギーをその夢の実現に注ぎ込まれた。そしてただ歩くだけでなく、自分が映画で観た場面をつぶさに調べ、場所を特定し、そこへ足を運んでいる。

今も大久保さんは英語が得意ではないとのこと。僕が少し英語ができると知って、羨ましいとおしゃるが、しかしそんなことは何の障害にもならないことを実証するような体験談をいくつも聞いた。(彼の朴訥な人柄で全ての困難を退けてきたのだろう)

初めての外国で、言葉に困らないようにと、近所の外国人牧師さんに、旅先で使いそうなフレーズを幾つか英訳してもらい、紙に箇条書きにして持って行ったそうだ。(「安い宿をさがしています」ってのは役に立ったそうだ)

ストックホルムに着いたとたん、入管でパスポートが無くなっていることに気づいたが、何故かそのまま入国を認められて日本大使館へ行くことができたとか。(鷹揚なスウェーデンとくらべて日本の在外公館の対応は最悪だったらしい、、、。ちなみに、パスポートは飛行機の中に落ちていたと後でわかったとのこと)

大久保さんのすごいのは、スウェーデン映画協会に行って映画「Kungsleden」(「太陽のかけら」の原題)を特別に試写室で観せてもらっているのだ。牧師さんに書いてもらった英語の紙があったのだろうけど、紹介状もなくよく交渉できたものだ。それに、日本からふらりとやって来た青年一人のためだけに上演し、研究用として資料映像まで渡してくれたスウェーデン映画協会も太っ腹だな。

今から20数年前は、まだまだおおらかな時代だったのだろう。(いやいや、スウェーデンと言う国は、60年代に日本のベ平連などの手引でベトナム戦争を忌避した「脱走兵たち」を受け入れているし、今でも移民や難民を多く受け入れている多民族が混じり合っている国なんだ。僕も、この旅で何度もその許容力の大きさの恩恵に預かった。)

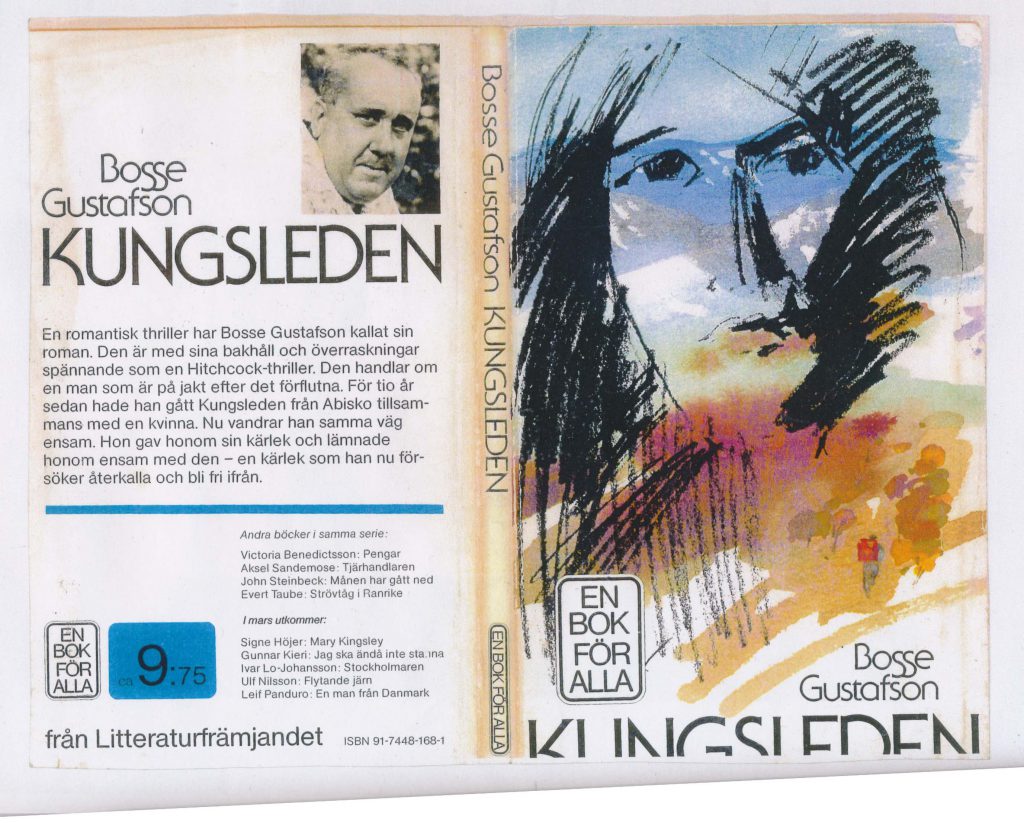

大久保さんの資料の中に映画の原作となった小説があった。著者はBosse Gustafsonといい、映画の脚本も監督のGunnar Hüglundと共同で書いている。大久保さんは苦労して翻訳者を探し、大変な出費をしてその小説を読んだという。

単に50年前の映画の思い出を胸に一度切りのセンチメンタルな旅をした僕とは違い、大久保さんはスウェーデン映画協会からの資料映像を繰り返し観て、小説も読み込んだ上で、なおかつ現地へ20回以上足を運んで調査をして来た。むむ〜。。。恐れ入りました。

Kungsledenでもただ歩き回るだけでなく、山や谷の地形を熟知しているヘリコプターのパイロットに写真を見せたり、氷河の研究観測をしている大学の調査基地を訪れたりして、映画の場面に登場する地形の特定やそこへたどり着くための地理的な情報を取得したりされている。

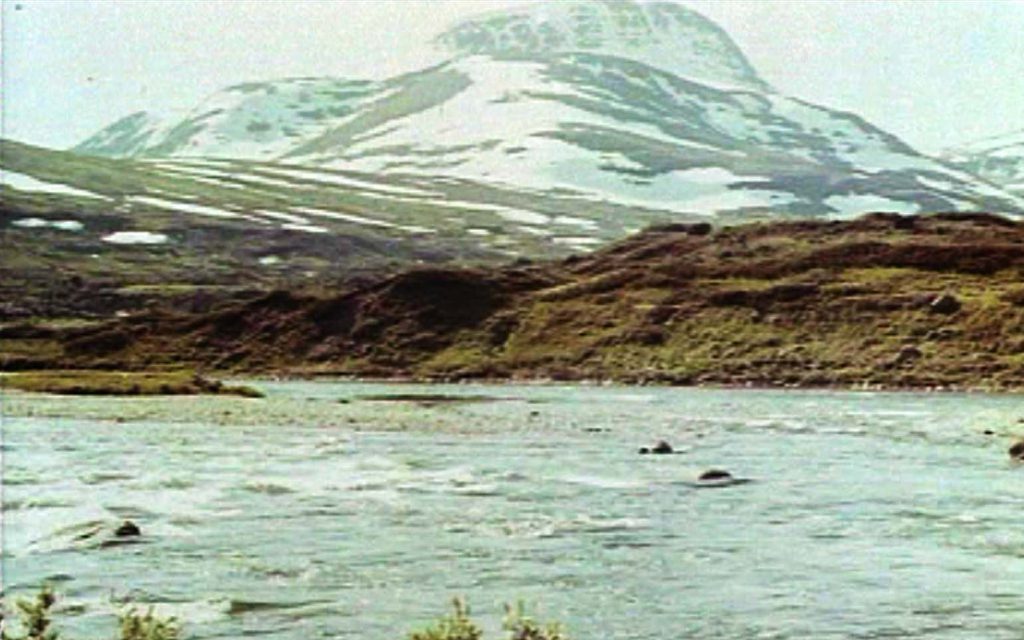

たとえば、ヘリのパイロットに主人公が断崖を登り「殺人者」を追うシーンの写真を見せてその場所を探し出した。ケブネカイセ山の近くであるその場所へは氷河を横断しないと行けない。しかし氷河にはクレヴァスが数多く隠れていて危険だが、大久保さんは、その氷河を観測している大学の調査チームからクレヴァスの多く存在するエリアの位置や氷の状況を周到に尋ねてから、現地へ向かっている。スウェーデンのトレッキングコースを管理するSTF(スウェーデン旅行協会)からは危険だと止められたそうだ。2度その場所を訪れて2度隠れクレヴァスを踏み抜いたとか。3度目はないと思うのでもう行かない、とのこと。。。用心深いけど向こう見ず。。。(この辺りの行動パターンというか性格は、僕自身にも似たところがあるなあ。。。)

昼飯の時間を惜しんで、近所のラーメン屋で簡単に食事を済ませたが、その間ずっともKungsleden話しをし、午後も資料をめくっては話しを続け、気がつくと日が暮れていた。それでも、大久保さんはアルバムの最後の1ページまで丁寧に見せてくださった。

小説を読まれているので、僕がKungsledenを歩き始めて初めて「あ、そうだったのか」と理解した映画に埋め込まれた歴史、つまり鉄鉱石を運ぶ鉄道、第二次大戦で無傷だったはずのスウェーデンが持つ心の痛みなどについてもご存知だった。

また、話はオリジナルにはなかった、日本で後付けされた主題器楽曲「太陽のかけら」(実はMicheal Holm作曲の「Desert Island」)に、そのまた後付けの日本語歌詞を乗せて布施明ほか何人かの歌手が競作していたとの話を伺い、楽譜も見せていただいた。歌詞の出処を確認するためにJASRACまで問い合わせもされている。すごいなあ。。。

アーレスヤウレの小屋では大久保さんの訪問が途切れたので心配していたと伝えたら、「今年はちょっと浮気して、映画にもなった小説『旅の重さ』の舞台を求めて四国へ行ったけど、また来年からはKungsledenへ通いますよ!」とのこと。大久保さんのKungsledenへの愛情は変わらない。けど、ん?四国?実は僕もそのうち歩き遍路で四国巡礼に出たいと思っているんだけど、その「旅の重さ」って映画も気になるなあ、、、。「劒岳・点の記」も薦められた。。。。昔登った北アルプスの山にも行きたいなあ、、、大久保さんとの話は「太陽のかけら」だけにとどまらなくなて、時間がいくらあっても足りない。夕方6時。外が真っ暗で、7時間くらいぶっ続けで話をしていることになる。そろそろおいとましなくっちゃ、、、

おみやげにと家で採れた柿をたくさんいただいた。僕は何の手みやげも持っていかなかったから、資料の復元、複製などでコンピューターの画像処理などが必要ならいつでもお手伝いさせていただきます、と約束してお別れした。

往路で友人に東京までのライドをさせてあげたり、復路でまた東京に寄り別の友人と会って夜中まで与太話に付き合ってもらたりもしたが、本来は大久保さんに会うことだけが目的だった。そのために行き帰り1200kmを一人で運転しても苦にならなかった。

僕は元々夜型の人間で、昼夜ひっくり返った生活をしているが、ヨーロッパから飛行機で帰ってきて、時差ボケで常人と同じ生活パターンになるかと思いきや、なんか微妙にずれていて、妙な時間に突如眠くなったりしていた。大久保さんに会うために徹夜ドライブを二晩続けた後は、元通り正常に戻って「フツーに昼夜が逆転」している。

非日常から日常の生活へ、、、ああ、やっと旅が終わったのだなあ、、、

+++++++++++++++++++++

追記:オオカミ少年のように、何度も何度も「旅の終わり」と言っては、その続きを書いてきた。今回のこれもまた、「一つの」終わりなのかもしれない。

TextとPhotoで綴った日記は、Day30のアビスコ到着(Kungsleden北端)で結了しているが、その後の物見遊山的な旅の記録も付録で書いたし、日記ではなく、僕と映画との関わりとその顛末を書いたこの「映画「Kungsleden」(邦題:太陽のかけら)」という駄文も「その1、2、3」までなっちゃった。

どれも、後先考えずにダラダラしたためたので、内容の重複も多いし、なにより満足に推敲もしていないから長くて読みづらい。そのうえ、特に日記部分はネット環境の悪さとタブレットの性能の悪さが災いして順序どおりにアップロードできていない。それゆえ、時系列に話を追うのが難しい。

いままで考えたことがなかったが、内容を整理し、一つのまとまった読み物になるように手を入れてみようかとも思うようになっている今日このごろ、、、

そんな絵空事より、とりあえず日記その他のブログ記事のタイトルを時系列順に並べてリンクを張ったページを次回アップするつもり。(なので、まだまだ、ちっともこの話は終わらない)