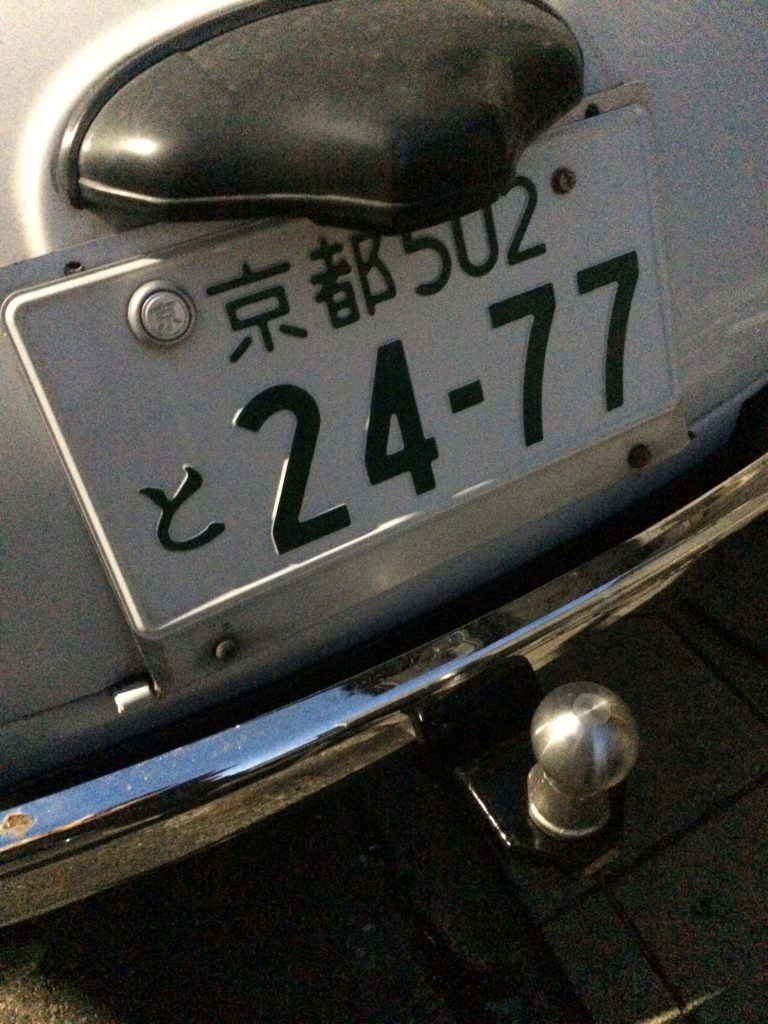

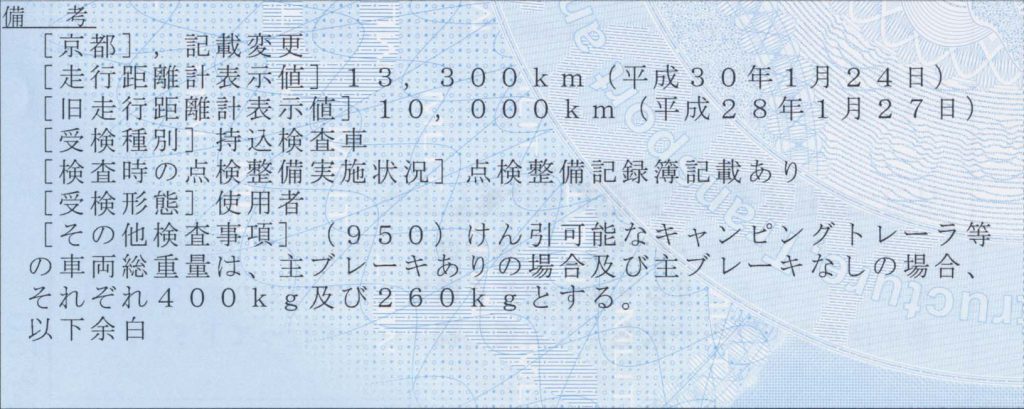

一旦は諦めかけたFiat 500での「950登録」。本日申請が受理され、即日、車検証備考欄へけん引可能トレーラー重量の補足事項が記入されて完了。

これでトレーラー側の車検証にFiat 500の型式が明示されていなくても規定の重量以下であれば合法的にけん引できる。つまりトレーラーを買い替えても、よしんば他人のトレーラーでも、引っ張れるというわけ。

思えば役所に通い(っても3〜4回だけど)係の職員と折衝を重ね、10数回の電話のやり取りを繰り返し、その間、散々法律の勉強をし、必要な情報をかき集め、あれこれ面倒な計算をし、Italo SportのFiat 500のオーナーさんや強力なエンジンを売ってくれた方に泣きついて資料や販売証明を送っていただき、、、と、いろんなことがあったけど、終わってみれば、まあ、無駄なことは一つもなく、良い経験になったと思う。

何より運にも恵まれていた。ラッキーが重なったからこそ、日本では他に誰かやったとは聞いたことがない古いFiat 500でのトレーラーけん引登録ができた。

まず、対応してくれた京都運輸支局の職員Sさんが非常に親切で、素人の僕に彼女のできる範囲の中で最大限の示唆をしてくれたこと。もちろん役人の壁の中からではあるけれど「このデータがないとダメ、この書類があればOK」ということを的確に指示してもらえたので、先が見えなくなりそうな時でも前向きに取り組むことができた。年度末だったので月が変わったら移動しちゃったらどうしよう、と少々焦ったほどだ。もちろん、最近の役所の対応は随分変わってきたから、他の人でも通ったかもしれない。(いや、一度諦めかけた時があったが、彼女でなかったらあそこでアウトだったろうなあ、、、)

それと、エンジンを強力なものに積み替えていたこと。これは、以前、非力なオリジナルのエンジンで高速をぶっ飛ばして天王山トンネルの中でブローさせたとき、偶然にもめっちゃ希少なItalo Sportのエンジンをヤフオクで落とせたことも運があった。日本でたった50台しか売られなかったチューンドFiat 500の輸入代理店が保持していたピッカピカの予備機なんて、探しても見るかるもんじゃない。代理店はもう存在しないが、それを手入してヤフオクに出品した人が親切にも販売証明を出してくれた。(オリジナルエンジンでは馬力不足で登録不可)

もう一つ運が良かったのは、その50台のうちの1台を販売当初に買って、今も乗っているというオーナーが見つかったこと。新しいエンジンの馬力に関して何か情報がないかとネットを漁っていて、Italo Sportのカタログや雑誌の写真がアップされているのを見つけたところから、辿っていってなんとか連絡がとれた。オリジナルオーナーだから販売当時の諸元表のようなものを取っておられて、そのコピーを提供いただいた。数十年前の50台が今走っているかどうかも怪しいのに、、、たとえ見つけたとしても、中古で買った人ではそのような資料も持ってないだろう。(この資料がエンジンの馬力を特定する決め手になった)

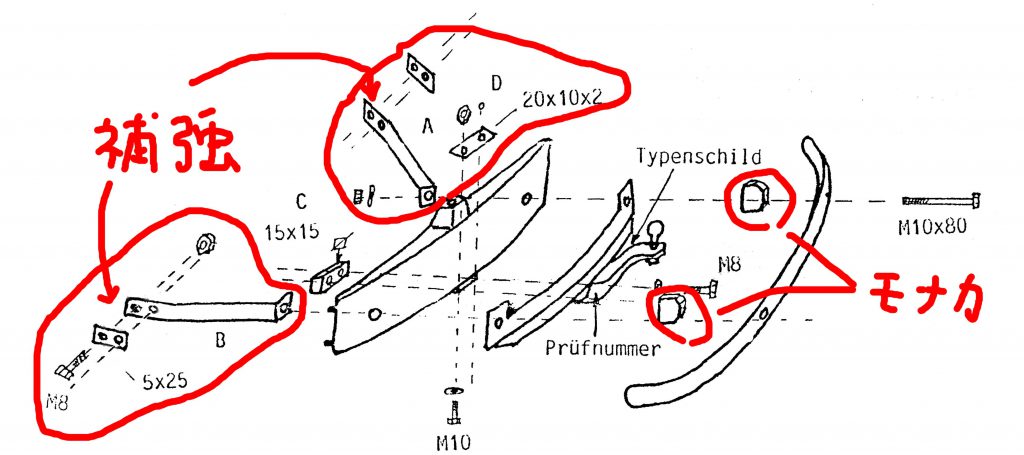

このブログエントリーは「旧車 Fiat 500のトレーラー連結検討」として、けん引登録のためにクルマやトレーラーが適合しているか「検討」する書類を作成し、陸運局に申請するという話である。何かあるごとにダラダラ書いていたら投稿が9回にもなってしまったが、二桁になる前にこれにて「完了」。メデタシメデタシ!(ふう)

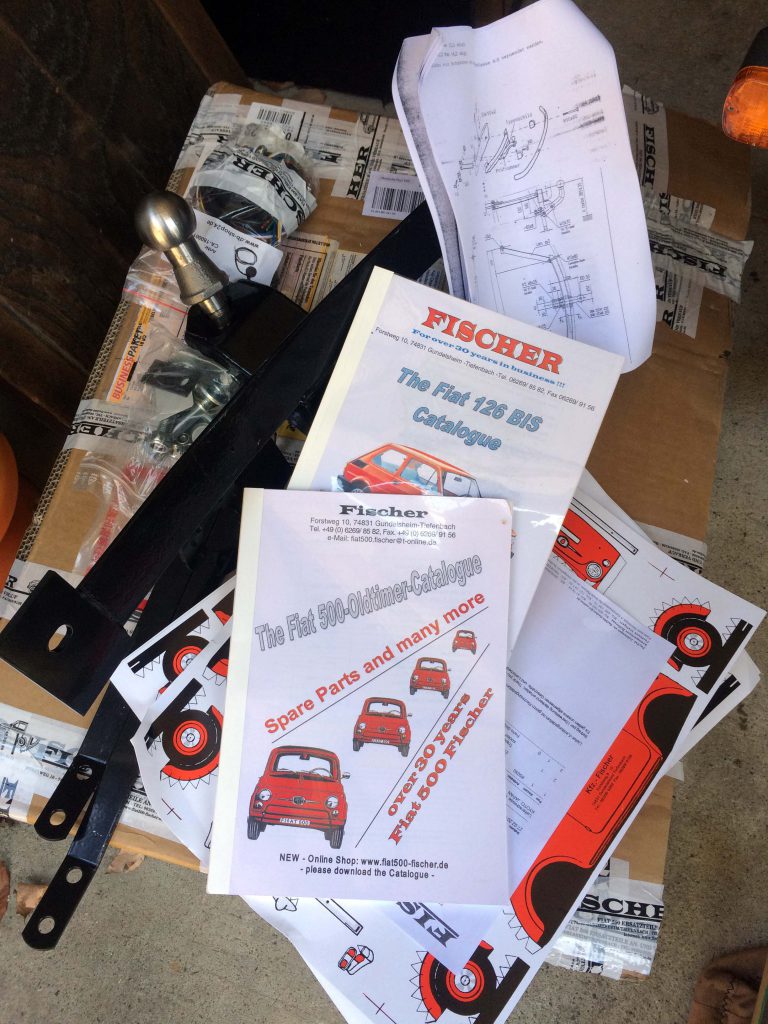

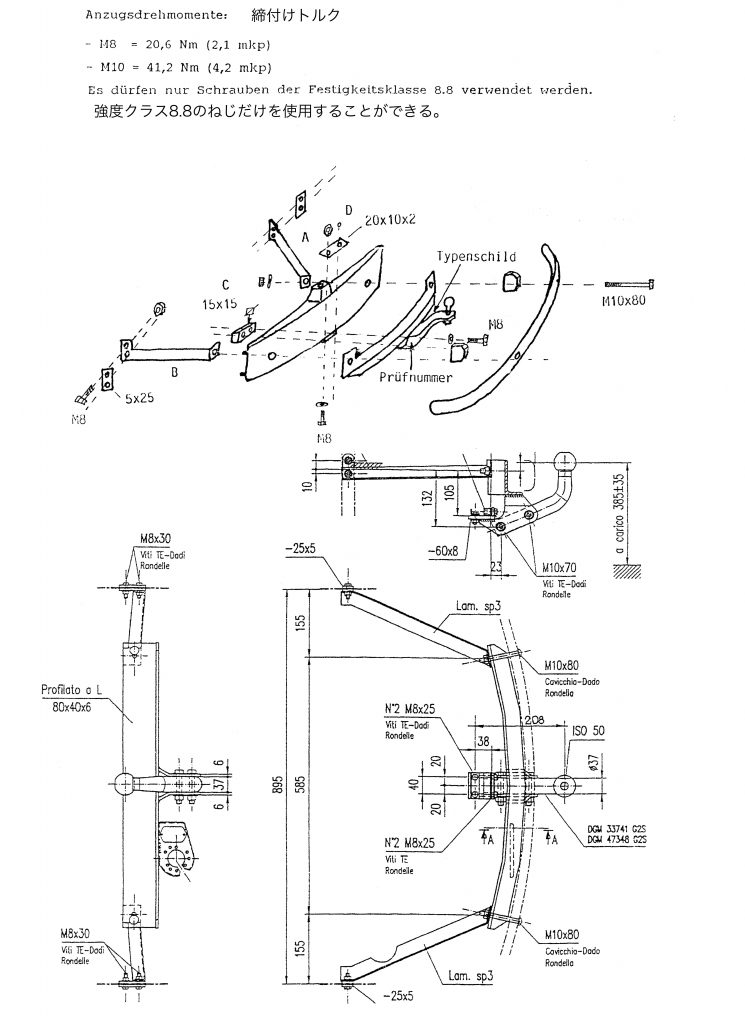

(実際のトレーラーの購入やヒッチメンバーの取り付けは書類仕事ではないので「番外」としておく。明後日、トレーラーのナンバー取得と、トレーラー本体の引き取り。これも番外で。)