先日、炎天下の街なかをチンクで走り回り、お山の家まで登って帰り着いたとたんにエンストして、その後はウンともスンとも言わなくなった。いや、正確にはスターターモーターはグイングインと回るが、点火プラグに火花が飛んでいないのでエンジンはかからない。

熱に弱いコイルが怪しいと睨んで、どうせだからハーレー・ダビッドソン用の同時点火コイルに交換。ついでに傷だらけでこれも怪しいハイテンション・ケーブルも取り替え。しかし動かん。

同時点火なので用事のなくなったディストリビューター内部のポイント周りをあれこれいじってみるが、それでもダメ。

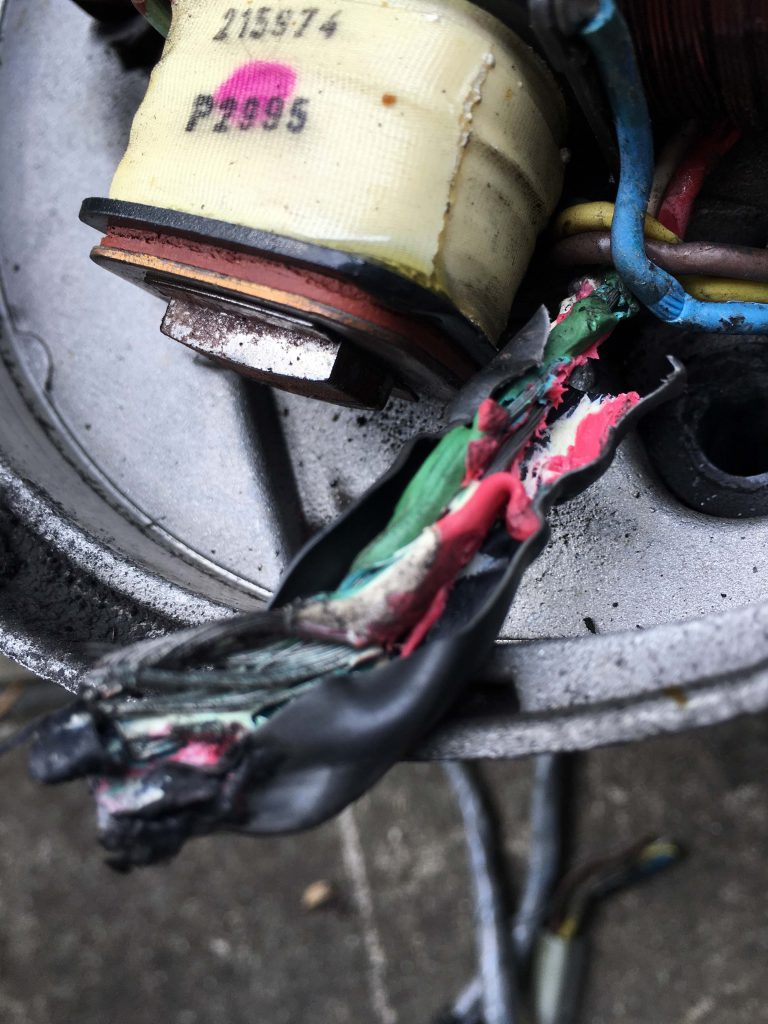

いろいろ分解を進めるうちに、見たくもないものがあれこれ出てくる。一番驚いたのは、ディストリビューターの中からワイヤブラシの毛(針金)が出てきたこと。前のオーナー、何やってんねん!すわ、こいつが原因かと思ったが、そうでもないらしい。(こんなのが振動で暴れたら一巻の終わりだったが、、、)

バッテリーからディストリビューター、コンタクト・ブレーカーのポイント、コイル、高圧ケーブル、点火プラグ・・・と点火系の配線にテスターを当て、部品と取っ替え引っ替えすること数時間。

結局、一番外側に付いていて、ネジ1本外せばチェックできたコンデンサーだった。こいつがパンクして機能していない。。。こいつ、ポイントの火花を抑えて焼けと摩耗を防ぐ働きをするはずが、どういうわけかプラグの火花を飛ばなくさせてしまってる。

1個数百円の安い部品だけど、コンデンサーの容量が判らない。まあ、純正部品は安いけど注文してると時間がかかる。おっと、古い予備エンジンのディストリビューターにも付いていた。なんか、こっちは純正じゃなさそうだけど、前はこれで動いてたから当面使えそう。

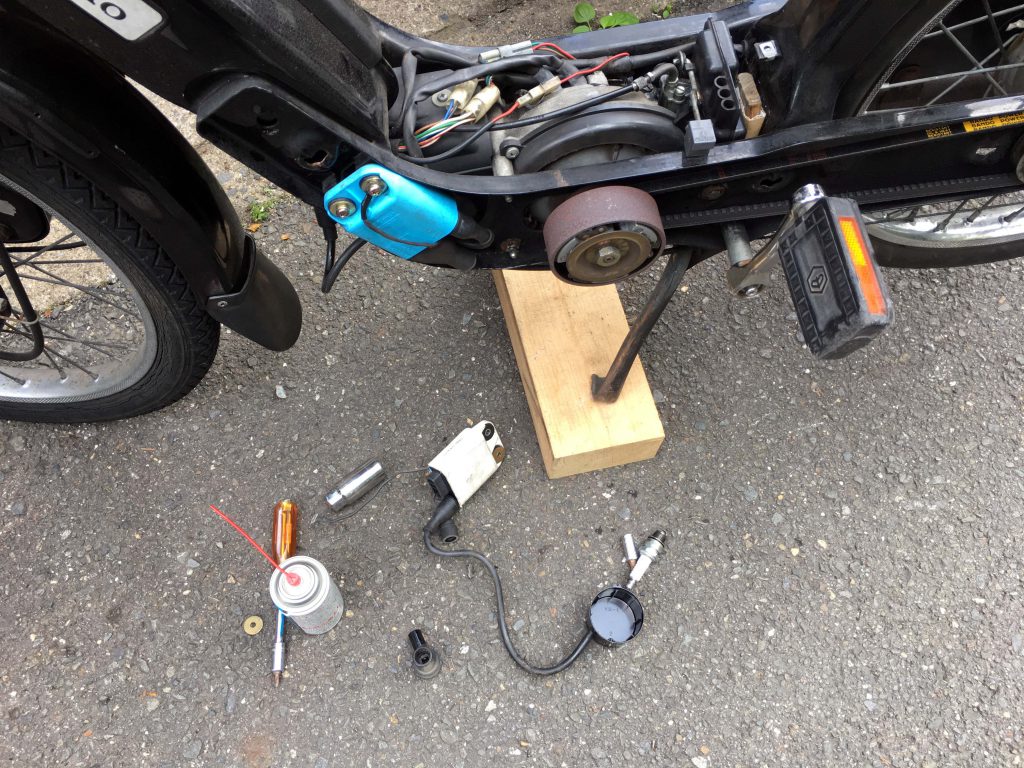

やっとエンジンがかかったので、仮組みしていた点火コイルを本格的に車体に取り付けるための台座を製作。ホームセンターで売ってる幅広のL形金具の穴を広げて塗装。

エンジンルーム内に取り付け、配線を復旧した。

で、めでたく修理完了!エンジン、ブルンブルン回るぅ〜(うれし)

しかし、チンクお嬢はそんなに素直じゃなかった。(いやこれでも相当手こずったんだけど、エンジンが掛かって、もう直ったと思ったのが甘かった・・・ 長くなるので、続きはまた今度。ふう、、、)