。。 リミッターを外したGT−Rで時速280キロ出し、「みんなに見てほしかった」とYoutubeに動画を上げたヤツがいる。(たちまち御用になったけど、、、)

僕のスーパーチューンドチンクエチェント嬢も夢の中では負けていない。夢見る乙女の爆走シーンがこれ。(笑)

軽く200km/h以上は出てるんじゃね?(メーターとかうるさいこと言わんといて、、、えへへ~)

。。 リミッターを外したGT−Rで時速280キロ出し、「みんなに見てほしかった」とYoutubeに動画を上げたヤツがいる。(たちまち御用になったけど、、、)

僕のスーパーチューンドチンクエチェント嬢も夢の中では負けていない。夢見る乙女の爆走シーンがこれ。(笑)

軽く200km/h以上は出てるんじゃね?(メーターとかうるさいこと言わんといて、、、えへへ~)

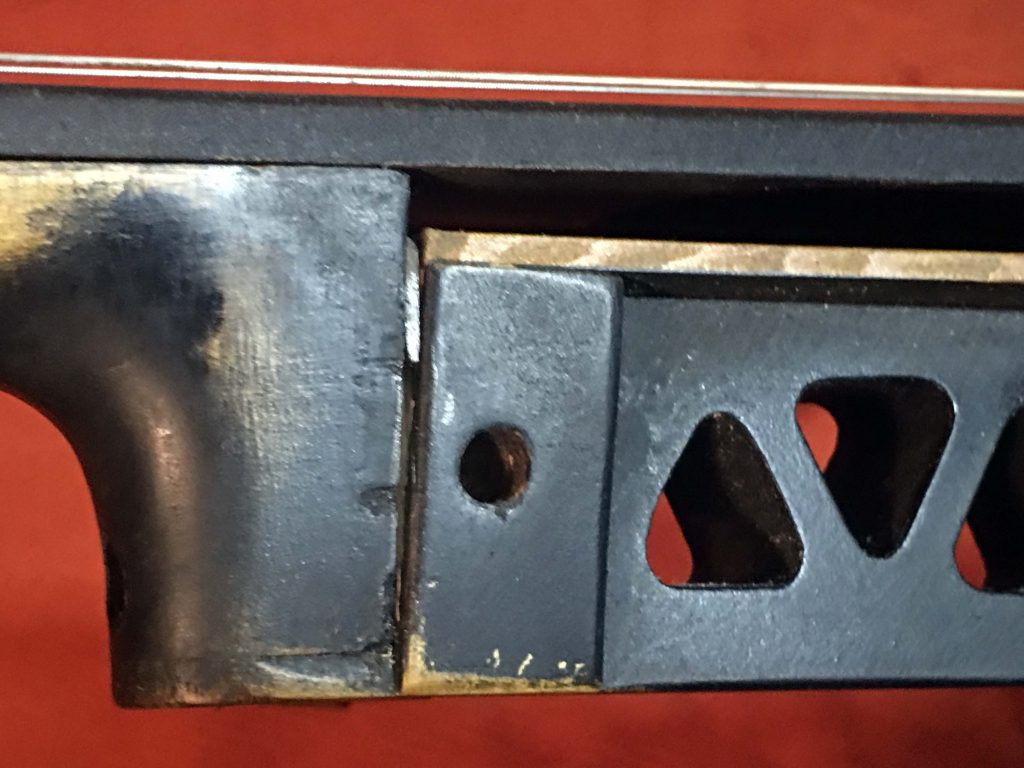

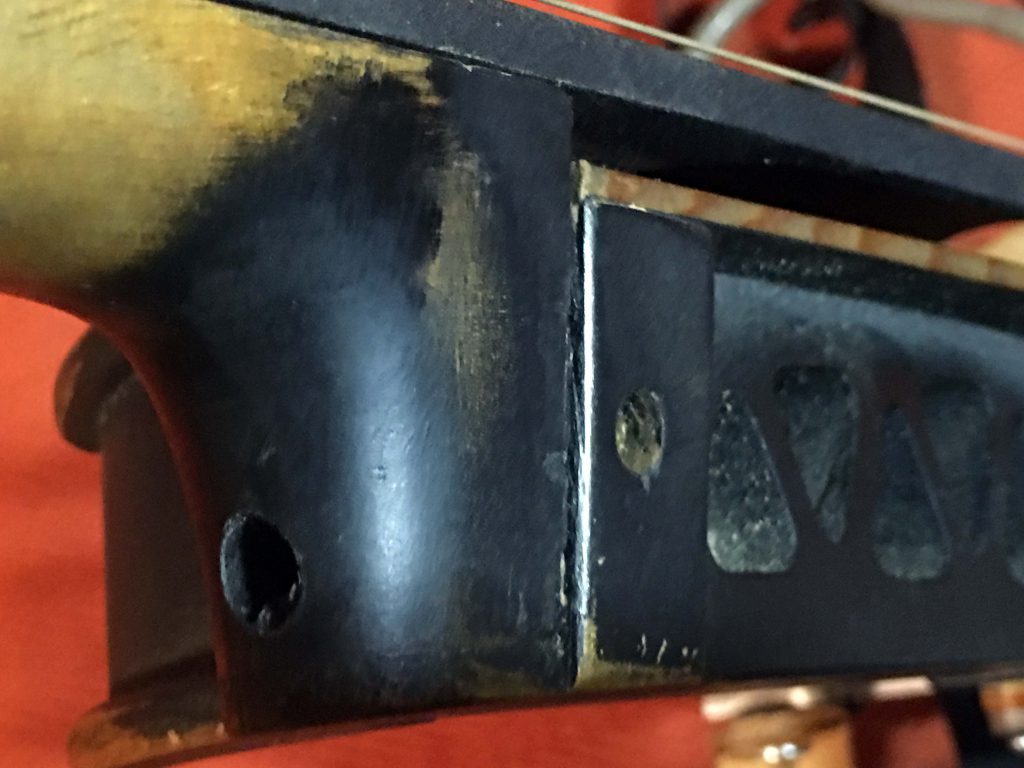

9年も前に作った「聴診器バイオリン (Stethoscope Fiddle)」(Facebookアルバム)を少し改造した。

バイオリンのネックは弦の張力で長い間に少しずつ曲がってくる。これを「指板下がり」と言う。その結果、指板が胴に近づくため相対的に弦と指板の間が大きくなり弾きにくくなる。

聴診器バイオリンは超安モノのナンチャッテバイオリンからネックを流用したもので、案の定、激しく指板下がりが起きていた。それに合わせて駒を低く削っていたが、それも間に合わなくなった。

聴診器バイオリンは元より「まとも」楽器ではないので、真面目な修理方法は採らずに、ネックの角度を調整できる機構をでっち上げた。

まず指板を剥がした後、ネックと胴を裏面のボタンとネックのヒールとの接合部分を残して切れ目を入れ、開いた隙間に薄い板を噛ませるとネックの角度が回復する。そこまでは通常の修理(以前の「ネックの角度修正」投稿を参照)でも行われるが、今回はこれを再接着せず、調整用の薄板を取り替えられるようにした。つまり、調整板の厚みにより好きな角度が得られると、、、

ただ、このナンチャッテの聴診器バイオリンは裏板が無く、ヒールがボタン部分にくっついているわけでもないので、見苦しいけどヒール部分に支点になるビスを打った。

また、通常なら指板とネックはニカワで接着するのだが、今回は上記の調整板の取り替えの際に、指板の脱着が簡単にできるようビス止めにしてやった。指板に孔が開くことになったが、弦の真下じゃないし音には影響ない。眼を瞑って弾いてみたら指先に孔の凹みを感じることもなく、めでたしめでたし。まあ、見苦しい点は目を瞑ってやってください。(笑)

いずれはこの調整用薄板の取り替えではなく、ネジを回せば自在に角度を変えられるようにしたいと考えている。ギターのように重い金属のトラスロッドを入れられないので、ネジで無理やり隙間を押し開くことになる。開く角度は微々たるものだし、そう度々いじる場所じゃないから支点はビスで十分だとは思うが、、、ネックが左右にブレたりするかも、、、まだ工夫の余地がある。

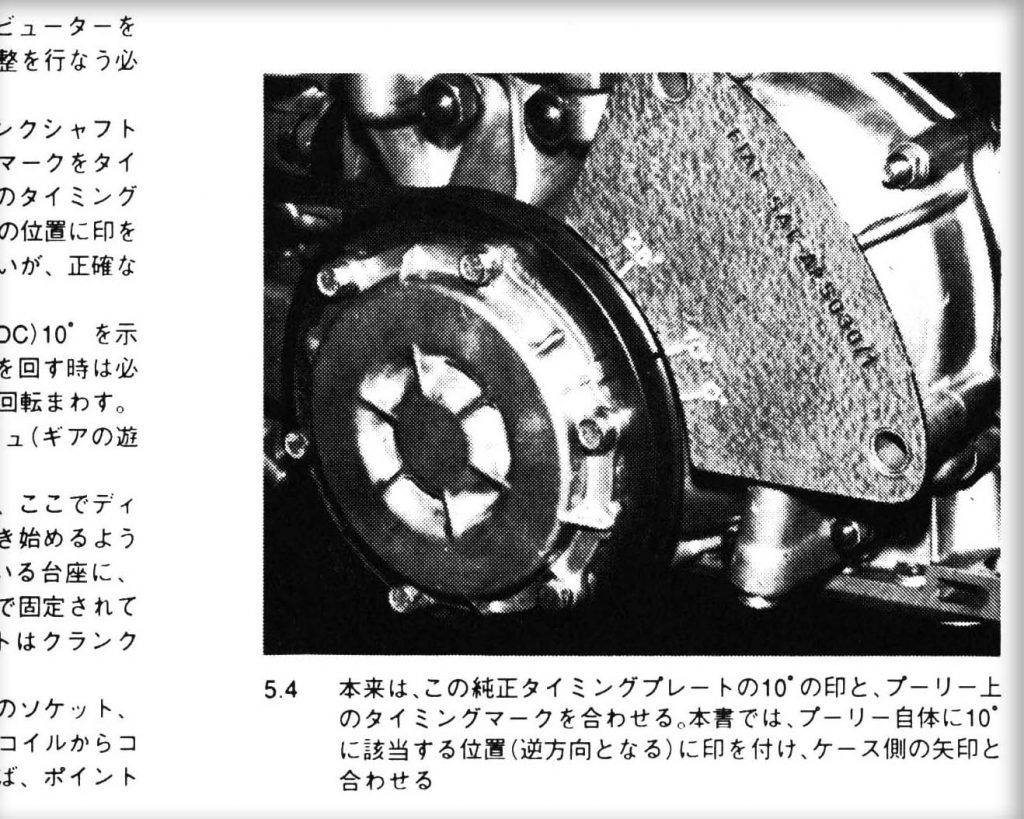

チンクの点火タイミングを調整するには、プーリーのマークをクランクケースのマークから10°ずらしたところでポイントが開くようにする。

ただ、この10°ってのがなかなか簡単には測れないので、普通はプーリーの縁にマークから13mmのところにペンキなどで印をつけて、それを目印にしてやる。

僕のチンクのエンジンにも以前に車屋さんがつけてくれた白い点が見える。しかし、どうも位置が怪しいし、点のサイズもやたらデカイ。なんとかしなきゃ、、(まあ、今の所は快調なんですぐに調整が必要とも思えないけど、そのうち、、、)

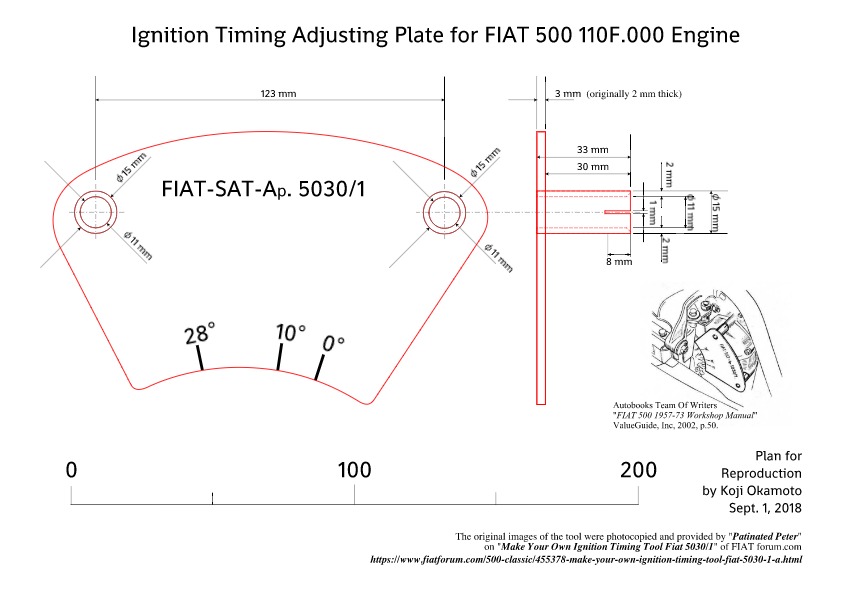

整備マニュアルなどにはその角度を正確に測るFiat社製の特殊工具があると書いてあるが実物は見たことがない。ないとなると欲しくなる工具フェチ。しかし、調べてみてもほとんど情報がない。

ところが、トレーラー登録のときにエンジン諸元表の入手でお世話になった人のTweetにその工具の写真がバッチリ出ていて、工具ナンバーが読めた。それで検索したらなんと、fiatforum.comというサイトで自作希望者のために工具を実物大でスキャンした画像と寸法を公開してくれている人があった。おお、ありがたい!!!

さっそく画像をプリントアウトしてダンボールに貼り付け、モックアップを作って実車に試してみた。ばっちしじゃん!!!

このまま実用になるか、、、(と思ったが、不安定でアカンかった、、、(;´д`)トホホ… )

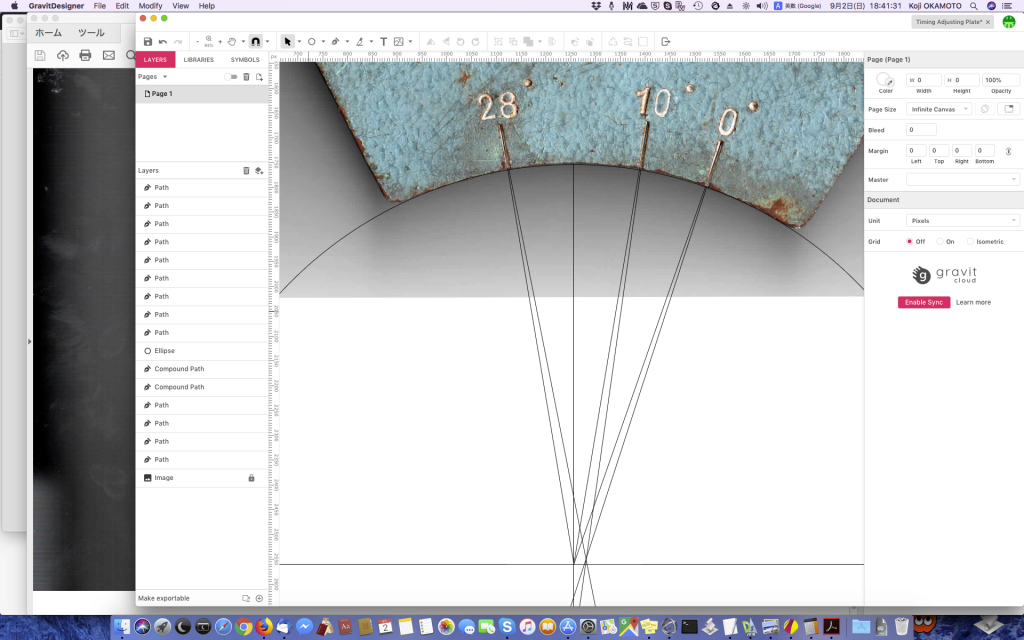

実際に金属板で作るにしても、写真をそのまま型紙に使うのはなんかシャクなんで、ここでまた「どうでもええことしー」の根性がムクムクと頭をもたげてきた。。。 ちょうど、Illustratorに代わるフリーのドローソフト「Gravit Designer」を入手したばかりなので、練習ついでに写真を下敷きにこいつで図面を引いた。 正確な図面が必要なならこちらからどうぞ

正確な図面が必要なならこちらからどうぞ

元の写真はスキャン画像で物差しも一緒に撮ってあり、スケールも正確に1:1だけど、図面にすると工具自体の「いい加減さ」が見えてきた。使えないという意味ではなく、さすがイタリアという偏見の言葉がつい口にでそうになるユルさ。

3本ある角度を表示したメモリの線の延長線が、プーリーの円周に沿った曲線(円弧)の中心点に集まらないのだ。

つまり、工具の下辺の円弧はどうやらプーリーの丸みをかわすためだけで、必ずしも正確にプーリーと同心円の一部だとは言えない、または、メモリの線は、位置はともかく、角度は「まあまあ」で引いちゃったと。。。(こんな具合でクルマ作ってるん?W)

まあ、10°(プーリー円周上で13mm)の位置が正確に決められるのであれば何でもOKなんで、うるさいことは言うまい。(って、もう言っちゃってるけどね W)

あとは3mmのアルミ板(本物は2mmの鉄製。ステンレスは塗装しなくていいなあ。だけど鉄やステンは固くて工作が面倒くさいし、アルミでいいや)と内径11mmのパイプを手に入れて、ちゃちゃっと作ろう。。。と思うけど、今すぐ必要ないのでいつ取り掛かるのかは知らんけど。。。

古着「各二〇〇.―」! 安ぅ〜!!! で、オッチャン寝てるし、、、(笑)他に何を売ってるんだろう?

今度通ったら立ち寄ってみたい。 (from Instagram)

先日から、チンクエチェントのエンジンルームに籠もる熱気をフードの隙間から外に逃がす方法をあれこれ考えてきた。

チンクファンの中にはフードをアバルトのレース仕様やルパン三世のアニメに出てくるような上ヒンジに換えてガッツリ開いている人もいるが、そこまで大仰な改造もちょっと気恥ずかしい。

もっと簡単に、オリジナルの下ヒンジのままフードの上辺を少しだけ開く方法もあるにはあるが、売られているフック(ステー)はベラボウに高い。

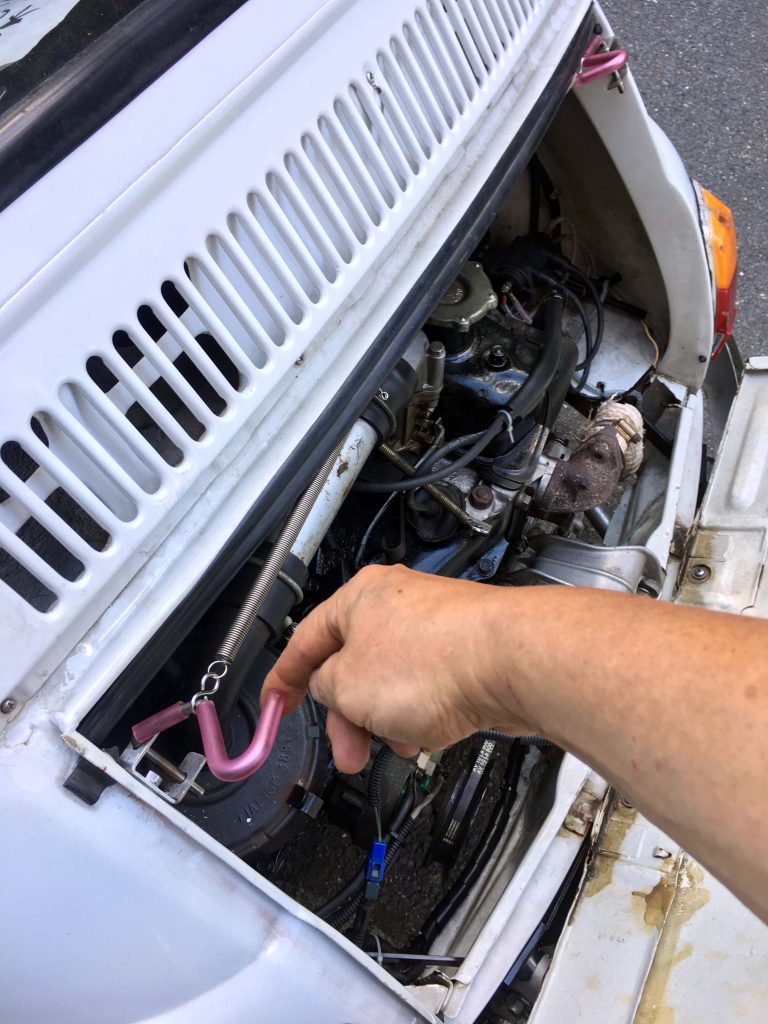

んじゃ自分で作ればいい。ってんで、ネットで見かけたものを参考に、ホームセンターでステンレスの丸棒フックと平板などなど買ってきて、苦労して曲げて、それらしく出来た。

フックを開いたときに定位置に固定したり、閉じたときに内部でブラブラしないように昨日偶然見つけた機料(織り機の材料)の店でトーションスプリングを入手した。しかし、ことはそうウマく運ばなかった。ばね定数や巻き数から考えて使えそうと思ったスプリングは2つとも左巻きなのと、内径が軸に対して少し大きすぎ、また焼きの入ったアームの加工がなかなか難しい。

せっかくの出会いで見つけたトーションスプリングだけど泣く泣く使用を諦め、残念ながらバネに関しては根本的に構造を見直さないといけなくなった。(バネを特注すればいいんだけど、面倒くさい)

回転軸にねじりバネを入れなくても、要はフックがフードをガッチリ掴むように内向きに引っ張れば良いわけ。見た目は美しくないが引きバネをフックの中ほどに取り付けて、エンジンベイ上辺にあるフードロックのキャッチに引っ掛けるようにした。

実際に取り付けてフックの動きやフード固定具合の確認をした。ガタつきもなく問題なさそげなので、そのまま試運転で街に下りてみた。今日も35℃くらいはあっただろうか、、、帰りに普段は通らない峠を越える道を登ったが、油圧低下(油温上昇)の兆候はみられない。しめしめ!

ただ、冷静に構造を見てみると、渋滞したときにエンジンルームの熱気がすぐ上にあるクーリングファンの吸入口に流れ込むんじゃないか、という心配は残る、、、。(ルパン三世やレーサーたちがわざわざフードを上ヒンジに改造した理由はここだったのか?)

それに、よく考えてみたら、元々クーリングファンに行く空気はエンジンルームの熱気とは何の関係もない外気なんだから、いくらエンジンルームの熱を下げても、気温が高けりゃエンジン自体の冷却に関しては意味ないかも。。。(何を今さら!!!笑)

ま、エンジンルーム内に移設されたバッテリーや点火コイル、コンデンサー、配線などへの熱害は相当減るんで、今回の小改造も全く無意味というわけでもないが、、、。