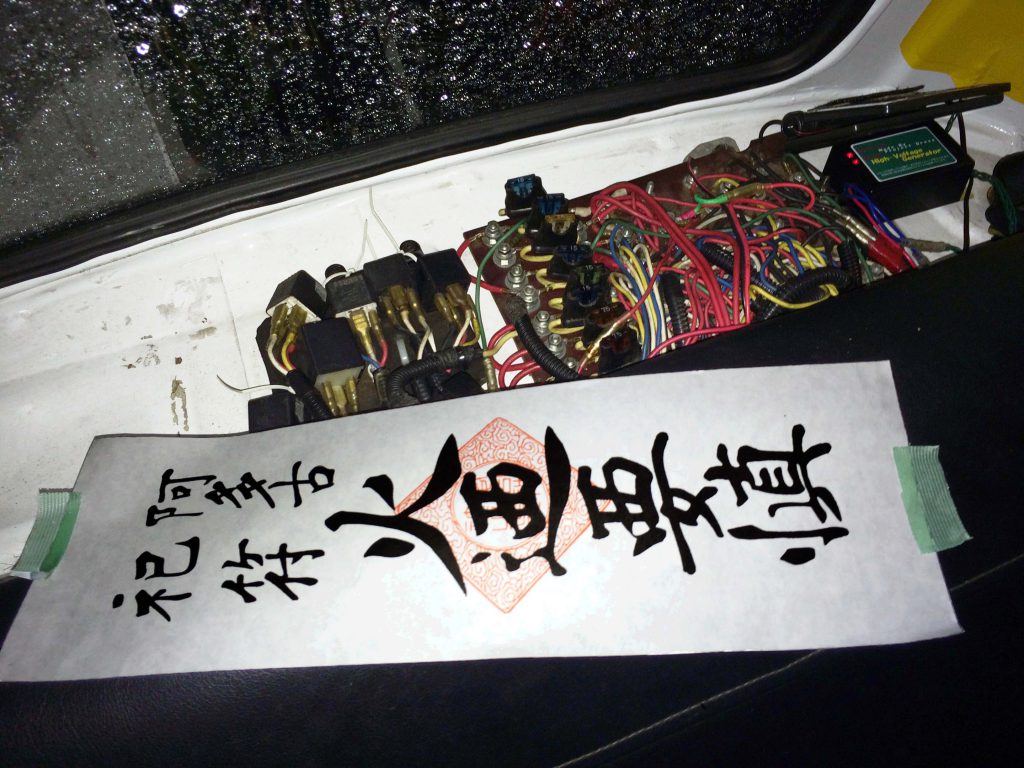

ちょっとどうなってるのか解んないっすけど、ウチのチンク嬢の配線はほぼスパゲッティ状態。恐ろしくてうっかり手を出せない。(加熱から発煙し、火事になりそうになった ことも、、、)

メドゥーサの髪か? 見たくない! 恐ろしいので、ここはもう神仏に頼るしかない。南無愛宕大権現様〜! 電装関係の問題はそれだけではない。バッテリーが本来あるべきフロントボンネットの下に無いのだ。

本来バッテリーが存在するべき場所がもぬけの殻。画面下が前方。(ここにはバッテリー・トレーが嵌っているはずだが、それも無い。 バッテリーは元のオーナーによってエンジン・ルームに移されている。フロントに置かれたバッテリーからリアエンジンのスターター・モーターまでの長い距離を嫌がって、ほんの数十cmにまで近寄せるというのはアイデアとしては悪くない。ただ、、、空冷エンジンの熱をもろに受けるから、バッテリーにとっては灼熱地獄。バッテリーの健康に良いわけがない。(うちに来た時点で、リアに移さればバッテリーはバイク用の小さなものに替えられていた。熱でダメになることを前提に、どんどん交換する前提だったのだろう)

右奥の銀色の箱がバッテリー。うちに来てからB19サイズに換えて、エンジンからの輻射熱対策でアルミ板とフェルト、断熱材で作った遮蔽板で覆ったが、エンジンベイ内部の気温がどうしようもなく高くなるので、焼け石に水状態。それでも6年もってくれた。今でもスタートに問題はないがエンジン低回転ではワイパーが遅くなったり、LEDライトがちらつく。流石にこの冬は厳しいだろう。。。 この、収拾不能配線の呪縛を解き放ち、灼熱地獄のエンジン・ルームからバッテリーを救い出すには、一度オリジナルのワイヤリング・ハーネスに戻すしか無い。既に電線キットは入手済み。ただ、たとえ配線を替えたとしても、バッテリーの置き場が無いのだ。正確に言うと(先の写真のように)スペースはあるがバッテリー・トレーが欠如している。

バッテリー・トレーがないと困るから、買うか作るかしないと。

ということで、先日のエンジンフード熱遮蔽版 につづき、バッテリー・トレーを「ちゃちゃっと」でっち上げることにした。(遮蔽板にしても、バッテリー・トレーにしても、正直言って買うほうが遥かに楽である)

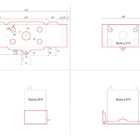

バッテリー・トレー製作過程

注意! ここで紹介するトレーのサイズはウチのFiat 500 の個体固有のもので、おそらくこのまま作っても他のチンクには合わないだろう。特に両端の壁面の高さは正規のものでは左右で違っているが、うちのはほぼ同じ高さである。参考程度に見てほしい。

材料:ダンボール(モックアップ用)、鉄板(200x450xt0.8)1枚、スプレー塗料(下地・錆止め用、上塗り用)、必要ならポップリベット(ブラインド/リベッター)、L金具(或いは折金)

道具・工具:木槌、ハンマー、ドリル(できればボール盤)、ドリルビット、ホルソー、ジグソー(金工刃付き)、ハサミ、バイス、鉄床、金工ヤスリ、1mm厚程度の鉄板を曲げられるベンダー(手製)、必要に応じてリベッター

型紙とダンボール・モックアップ

この図面は、うちのFIAT 500に固有のサイズで作図しているので、オリジナルの場合、深さ(左右の壁の高さ)が違っているのでこのままでは使えない。

熱遮蔽版の型紙(大きい方がバッテリー・トレー)

型紙をダンボールに貼り、モックアップを作る。

ダンボールの切り出し。

モックアップ完成。

いざ、実地検証。

しめしめ、ばっちり嵌る。(画面下が前方)

画面右下が前方。(ここである勘違いに気づくべきだった。ただし、まだ修正可能)

鉄の薄板切り出し

型紙をスプレー糊で鉄板に貼る。

厚さ0.8mmの鉄板。

ジグソーで切り取り。

水抜き/肉抜き孔をホルソーで穿つ。中央の大きいのは他の孔と同じにする(肉抜きならぬ手抜き)。

金工ヤスリで切断面の整形とバリ取り。

折り曲げ ポリカボネート用に作ったベンダー で無理っくり曲げたら最後の最後にベンダーが折れた。ベンダーでは深く折りきれなかったので、鉄床、バイス、木槌などで折り目の角度を付ける。

本来、ポリカボネートの薄板を曲げるために作ったベンダー。

厚さ0.8mmといえど、鉄板には厳しい。

最後のひと折りで、ベンダーの方が折れてしまった!

ベンダーでは折りきれない部分をバイス、鉄床、木槌で望む角度に曲げる。

折り曲げ作業完了!(まだ勘違いに気づいていない。が、もう手遅れ。。。)

実地検証

フロント・ボンネットを開けて、本来バッテリーがあるべき場所を見る。画面下が前方。

スペアの左下あたりにトレーが入る。

しめしめバッチリ。

バッテリー固定ネジを引っ掛ける突起が上部に見える。(まだ勘違いに気づいていない)

左右両側面と底面の折り目の剛性を上げるために補強を入れる。厚めのL金具をポップリベッターでカシメる。(リベットは、後で組み込みのときに若干干渉するので、本来は使用を避けるべき)

塗装 板の折り方が全て裏返しだった

下地塗りの上にアクリルラッカー黒を2度吹き。

艶もよろし。

恐ろしい勘違いとその修正

塗装してから、板金の折り方が「裏返し」だったことに気付く。ああ、恐ろしい勘違い。急遽、反対側にバッテリー固定ネジの引っ掛け孔をでっち上げる。

作り付け引っ掛け孔の方に、ネジ(フック)の逃げを作るのも忘れていた。端材を曲げてポップリベットで固定。(防錆も兼ねて接着剤Super Xを併用)

再度、塗装、、、

組み込み

不具合修正・塗装後に車体に仮組みした状態。

リベットの頭が底面より盛り上がっているので、バッテリー保護のクッションが必要と考えた。B19とB24サイズのバッテリーに対応できるよう、ゴムを配置した。

切り貼りのラバーストリップは美しくないが、バッテリーの下で見えないし、これでOK。

完成したバッテリー・トレーを本格的に車体に装着する。その前にお掃除。

問題なく(いや少しはあっても)取り付け完了。

新しいバッテリーが来て、配線が完了するまでは物置棚になる。

スペアタイヤ他、何だかんだ詰め込んだらあっという間にバッテリー・トレーは埋もれてしまった。せっかく作ったのに、、、。

秋も深まった原谷にて。

反省

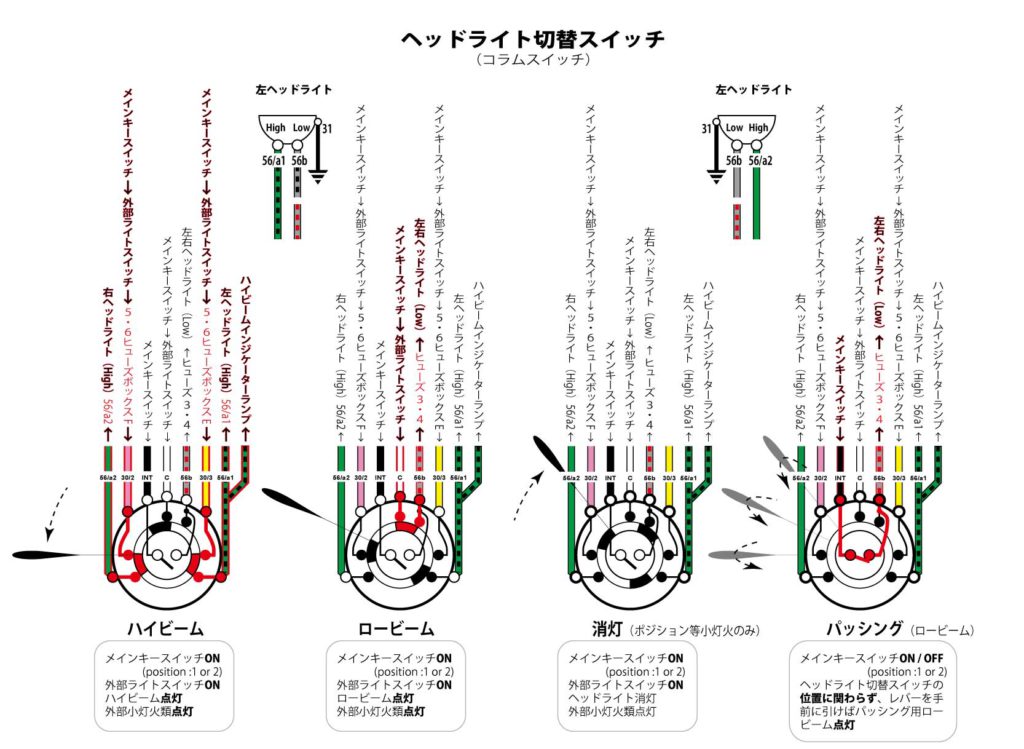

とんだ勘違い2連発ですったもんだしたけど、まあ、一応ちゃんと機能するものができたので、終わりよければ全てよし。後はいつ、ここにバッテリを入れられるか、、、だ。トレーができたので、それ以外のバッテリー用大容量ケーブルも、ルーム(ワイヤリングハーネス)も、多色のリード線も、端子類も、そしてステアリングのコラムスイッチも、全て揃っているから「やる気」さえあれば、配線の総入れ替えはいつでもできる状況が整ったことになる。

あ、いあ、まだバッテリーを買ってなかった。

今のエンジンベイに入ってるのは40B19L。本来のバッテリー端子配置はRでないといけない。 5千円以下で買える同じサイズのB19R にしようかな、でもチンクのバッテリー・トレーは元々が欧州車用バッテリーサイズに合わせて大きいのでB24Rでもすっぽり入るし、、、でも1万円を越えるのはなあ、、、とネットを漁っていたら楽天フリマに「間違って2個買ったんで助けて」と新品未開封の「Panasonic Caos N-80B24R/C7」っつう、やたら容量の多いのが送料込み9,500円で出ていた(普通は1万以上する)。貯めるつもりもなくチェックしてなかった楽天ポイントと、なぜかもらえたクーポン合わせたら、8,700円ほどになっちゃうんで、こりゃ買いだな、とポチ。

いよいよワイヤリングハーネス総取っ替えが間近に迫った感、ありあり。

追記:

追記2:

FIAT 500 ワイヤリング・ハーネス全交換(•••の前哨戦)